リンパマッサージで「むくみ・くすみ」のない小顔に!リンパを効果的に流す方法

当サイトで紹介する商品・サービスの一部は、当サイトと提携のある企業のPRが含まれます。PRの有無に関わらず、利用者に役立つコンテンツとなるよう当サイトの責任で記事を作成しています。

「最近なんだか顔がむくみやすい」「朝起きた時、輪郭がぼやけてる」「老け顔になったかも」・・・それはもしかしたら、「リンパ」の流れが悪くなっているせいかもしれません。

現代人である私達の毎日の生活習慣は、リンパの流れを滞らせやすい傾向を持っています。リンパの流れが悪くなると顔がむくむだけでなく、「たるみ」も起きやすくなってしまうんです。

『リンパマッサージ』や『リンパドレナージュ』はエステサロンやマッサージサロンでだけ行うもの…そう思っていませんか?

ほんのすこしの基礎知識さえ抑えておけば、毎日の生活の中でもリンパマッサージをカンタンに行っていくことができます。

ここではリンパについての基礎知識やマッサージ方法のコツ、注意点等について解説していきましょう。

リンパって何?リンパの働きとは

リンパ(琳派・リンパ液)とは、体の中を巡っている「リンパ管」を通っている液体のことです。

私達の体には全身に毛細血管が巡っていますが、この血管から染み出した血漿(けっしょう)の一部や白血球(リンパ球)等がリンパ液に含まれています。

リンパ液は血液とは異なり赤血球を含まないため、色は赤くなく薄い黄色です。掻き傷等を掻き壊したり、薄く擦り傷ができた時等に、皮膚から透明な黄色の液体が出たことがありませんか?

あれが「リンパ液」なのです。リンパは私達の体の中で、主に以下のような働きをしています。

老廃物の回収・排泄

細胞が使用して不要となった水分や老廃物を受取り、体外へと除去する役割を果たします。

細菌の排除

リンパが集まる場所である「リンパ節」には、多くのリンパ球が集まっています。リンパ球達は網目のように細網線維を作り、リンパ液の赤に紛れ込んでいる細菌や病原体等をキャッチして体外へと排出します。

カンタンに言えば、体の中にある「悪いもの」を取ってくれる「そうじ係」なのです。

抗体の作成

リンパの中にある白血球には、ウイルスや病原菌に対抗するための「抗体」を作り出す力もあります。抗体が作り出されると体内に入ってきた異物に対して攻撃をしかけ、病原体をやっつけてくれるのです。

一度侵入してきた病原体のことを記憶しておき、次回の侵入に対して対策もしてくれます。これが「免疫(めんえき)」という体の力です。

リンパと肌の関係~リンパが滞るとなぜ良くないの?

私達の体で大切な役割を担っている「リンパ」ですが、肌とは一体どんな関係にあるのでしょうか?実はリンパが滞ると、肌には「困ったトラブル」ばかりが出てきてしまうのです。

顔がむくみを起こし「腫れぼったい顔」に

リンパの滞りで最も目立つのが、顔のむくみです。リンパの流れが悪くなると、肌細胞が不要な水分や老廃物を捨てられなくなり、要らないものを溜め込むことになります。

顔がむくんでいる場合、以下のような現象として感じられることもあります。

- 目・口等のパーツが小さくなったように感じる(顔立ちがハッキリしなくなる)

- 体重に変化が無いのに、フェイスラインが太ったように感じる

- いつもより顔が大きくなったように感じる

- 顔がパンパンに腫れたような感覚がある

巡りの悪さによって「ハリの無い顔」「くすみ顔」に

リンパが滞ると、同様に毛細血管の循環にも問題が出てきます。肌全体の「巡り」が悪くなるため、肌の元である「エラスチン」や「コラーゲン」等の生産も活発に行われなくなるのです。

肌の生まれ変わりである「ターンオーバー」が停滞化してしまうため、皮膚からは「ハリ」が失われていきます。

また肌生成が活発でないため肌には古い角質が残りやすくなり、「くすみ」も目立つようになります。

- 目元・口元の小じわ(縦ジワ・横ジワ)が目立つ

- 涙型の毛穴が頬に目立つ

- 年齢よりも顔が歳上に見える

- 朝起きた時の顔色が悪い

- ファンデーションの色が以前より暗くなった

ちなみにくすみにはこんなことが原因にも・・・

意外と見られてる!顔のウブ毛対策を徹底解説

むくみの慢性化による「たるみ」の原因にも

リンパの滞りによってむくみが慢性化すると、筋肉の周辺にある老廃物が皮膚を伸ばしていきます。

徐々に筋肉が皮膚や皮下脂肪等を支えきれなくなり、伸びた皮膚は重力に従って垂れ下がる・・・つまり、いわゆる「たるみ」が生まれてしまうのです。

顔がたるんで来ると、顔には以下のような傾向が見られてきます。

- ほうれい線が目立つ

- 口元(口角)が下がる

- 二重あごになる

- 唇が小さくなったように見える

- 目の下(眼窩下側)のくぼみが目立つ

- 眉毛が下がってきたように見える

- 笑顔が自然に作れなくなる

リンパが滞る原因~なんで流れなくなるの?

筋肉の衰え・運動不足

血管(動脈)の場合、血液を流してくれる元となる「心臓」というポンプがありますね。そのため血液は常に早い速度で体を巡っており、1日に体内をめぐる量は8トン~10トン以上にもなると言われています。

ところがリンパの場合、血管のようなポンプの存在がありません。更に体内を巡る量も少なく、わずか2リットル~4リットルが体内をごくゆっくりと巡っています。

リンパを巡らせるのが筋肉

穏やかなリンパの流れを支えているのが「筋肉」の動きです。

筋肉の膨張や収縮の動きにあわせて、リンパも活発に流れることができるのです。筋肉量が低下するとリンパは流れにくくなり、各箇所で留まってしまうようになります。

日本人の場合、顔筋(顔の筋肉)を使う量が他国の人に比べて少ないとも言われており、顔のリンパが滞りやすい傾向があるとも言えるでしょう。

更に首や肩・全身のリンパの流れも、顔のリンパの流れに大きく影響しています。以下のような人の場合、リンパが滞っている可能性が更に高くなるです。

- 慢性的に運動不足である(デスクワークである等)

- パソコンやスマホを長時間行っている

- 肩がこりやすい

体の冷え

リンパの流れは上記のとおり筋肉の運動に頼っていますが、「血管の流れ」にも大きく影響を受けています。

体温が低下して血液循環が滞ってしまうと、それと一緒にリンパの流れも滞りやすくなるのです。

男性に比較して女性は体温が低く、冷えやすい傾向にあります。つまり女性の場合には、特にリンパが溜まってしまいやすいわけですね。

また以下のような生活習慣の場合も、リンパの流れに停滞が見られやすくなります。

- 毎日の入浴はシャワーだけで済ませている

- オフィス・自宅等でエアコンの風を受けやすい場所に居る

- 夏場には素足・ノースリーブ等の薄着をすることが多い

冷え性改善で美肌を作る!冷えの種類や解消のポイントを徹底解説

水分の不足

水分の代謝が悪くなると、それに応じてリンパの流れも滞りがちになります。水分代謝が低下する理由のひとつが、適切な水分補給が行われていない(=体内の水分不足)です。

特に以下のような生活習慣が見られる場合、慢性的な水分不足となっている可能性も高くなります。

- 入浴前後(特に入浴後)に水を飲まない

- 運動中・たくさん歩いた後等の水分補給の習慣が無い

- コーヒー・ビール・緑茶等、利尿作用の高い飲料やカフェイン飲量をよく飲む

塩分の摂り過ぎ

食生活で気をつけたいのが「塩分の多さ」です。日本人は諸外国に比べて元々塩分の摂取量が多いと言われています。

世界保健機構(WHO)が定めた健康のための塩分摂取量は「1日5g」です。ところが2012年に厚生労働省が発表した「日本人の平均的塩分摂取量」は、成人男性で11.3グラム、成人女性で9.6グラムというものでした。

世界の推奨量の2倍以上の量を日々摂っている日本人は、平均的に心肺機能や血管に負担をかけやすい食生活を送っていることになります。

特に以下のような食生活を送っている場合には塩分量が過剰になり、リンパの流れにも滞りが見られやすくなるのです。

- インスタント食品・カップラーメン・ファストフードをよく食べる

- ラーメン・焼肉・寿司等の外食が多い

- スナック菓子を頻繁に食べる

ストレス

リンパの流れは血行同様、自律神経(交感神経・副交感神経)の影響を受けやすくなっています。自律神経が乱れてしまうと、リンパの流れも停滞しやすくなるのです。

中には重いストレスによって免疫力が低下した結果、リンパ節の各所が腫れる「リンパ節炎」になってしまう人もいます。

ストレスは必ずしも「落ち込んだ時」「悩んでいる時」ばかりに増えるものではなく、「緊張している時」「興奮している状態」「疲れている時」が続いている場合にも増加しています。

以下のような場合にはストレス負荷が高くなっている可能性があるので、マッサージや入浴・リラクゼーション法等でストレスをこまめに解消するようにしましょう。

- 仕事が忙しい・労働量が増えている

- 入学・引越等で新しい住居環境になった

- 栄転や昇進・引越等で人間関係が大きく変化した

- 入試・引越等、期限の迫った作業に取り掛かっている

リンパマッサージで流れを良くしよう!

滞ってしまいがちなリンパの流れは「リンパマッサージ」で改善することができます。毎日の習慣に「リンパマッサージ」を取り入れて、老廃物や要らない水分の溜まらない「イキイキとした肌」を作りましょう。

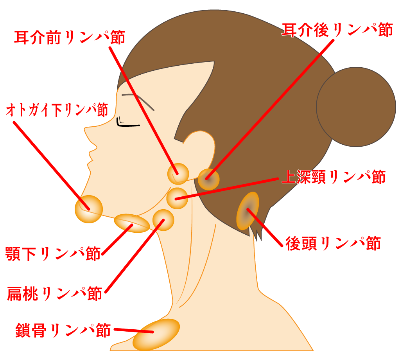

リンパ節のある場所を知っておこう

マッサージを始める前に、まずリンパが全身を流れる仕組みについてザックリと理解しておくことが大切です。

「リンパ管」は全身の静脈に絡みつくように分布しており、更にそれが「胸管」等の太いリンパ管(主リンパ管)に向かって集まり流れ込みます。

このリンパ管達の節目となるのが「リンパ節」です。「リンパ節」はリンパの中の不要なものを集めて濾過し、体外へと排出する働きを持ちます。

この「リンパ節」に向かってリンパを流してあげることが、リンパの循環を良くするためには重要なのですね。

「リンパ節」は全身に700~800近くもあるとされています。リンパ節の全てを知るのはとても大変ですから、顔のむくみ等と関連が強い「上半身のリンパの流れ」で重要となる3つのリンパ節だけ抑えておきましょう。

耳下腺リンパ節

耳下腺リンパ節があるのは、その名のとおり「耳の下」(耳と顔がくっついている付け根の部分の少し前)です。この耳下腺リンパ節は、顔を流れるほとんどのリンパ管が一度合流する重要な節となります。

つまり「耳下腺リンパ節」での流れが滞ると、顔全体のリンパの流れに大きな影響が生まれてしまうのですね。顔の皮膚と最も密接な関係にあるリンパ節であり「美容リンパ」と呼ばれることもあります。

免疫力もアップ!

また耳下腺リンパ節は、体の免疫力を担う場所です。風邪をひいたり熱が出たりした時に、耳の下が痛くなる人はいないでしょうか?

これは免疫機能が懸命に働いたが故に、耳下腺リンパ節が腫れている状態なのです。

耳下腺リンパ節の流れを整えることで免疫力もアップし、体調不良による肌荒れ等の予防にも繋がります。

鎖骨リンパ節

鎖骨リンパ節は、鎖骨のくぼみのあたりにあるリンパ節です。体内全てのリンパの流れが集まる場所であり、この箇所に集められた老廃物は静脈角から体外へと排出されます。謂わば「全身のゴミの集積場」といった存在なのですね。

このリンパ節の流れが滞っていては、いくら末端部の流れを改善しても「詰まり」が良くなってくれません。

そのためリンパマッサージでは「最初」と「最後」にかならず鎖骨周辺のマッサージを行い、流した老廃物を鎖骨へと戻すプロセスを行います。

鎖骨リンパは詰まりやすい

なお鎖骨周辺は普段積極的に動かさない場所であり、その分「詰まりやすいリンパ節」であることも特徴です。

詰まると肌トラブルに直結するだけでなく、倦怠感や老化の促進を生むリンパ節であることから、美容だけでなく健康のためにも優先的にマッサージしておくべき箇所と言えます。

頸部リンパ節

頸部リンパ節とは、首の付け根(盆の窪と呼ばれるあたり)から顎にかけて集まっている多くのリンパ節を総称したものです。

この箇所には、実に300以上ものリンパ節が集まっています。滞ることで肌荒れや二重あご等の問題を引き起こす他、自律神経が乱れてストレスが溜まりやすくなったり、肩こりが悪化するといった症状も起こりやすくなる箇所です。

顔のリンパ・耳下腺リンパ節から最終地点である鎖骨へと繋がる通り道でもあることから、顔のリンパマッサージにおいては頸部リンパ節の流れを良くするマッサージも丁寧に行っていきます。

首筋~鎖骨へのリンパマッサージ

首(頸部)から鎖骨にかけてのマッサージは、他のマッサージのウォーミングアップ・クールダウンとして「最初と最後」に必ず行います。

また時間が無い時には他のマッサージを省略し、首筋・鎖骨マッサージのみを行うだけでも一定の効果が得られます。

首の後ろ

首の後ろ中央部に両手の4本の指をあてて、首の前面(喉仏の方向)に向かってさすっていきます。

時間がある時には10回程度、短時間で済ませる時でも5回程度行いましょう。首の凝りが気になる場合には、少し指に力を入れてもOKです。

耳の後ろ

中指と薬指の2本を使い、両耳の後ろの窪みから、耳と顔が付いている部分に向かって軽く押さえていきます。

耳の後ろ~鎖骨

中指と薬指の2本を使い、両耳の後ろの窪みから、耳と顔が付いている部分に向かって軽く押さえていきます。両手の4本の指を使って、耳の付け根から鎖骨に向かって下側になでおろします。

鎖骨付近

手の4本の指で、鎖骨の上の窪みを「体の外側→体の内側」へ、そして鎖骨の下の窪みを「体の内側→体の外側」へと滑るように優しくさすっていきます。

手の4本の指で鎖骨から両脇の下に向かって撫でていきます。

フェイスラインのリンパマッサージ

顎周辺・輪郭周辺のむくみを解消し、スッキリとした小顔を作ります。

耳の付け根

耳の付け根より少し前の部分を、両手の中指で優しく押します。

鼻下~頬骨

鼻の下に両手の中指を置き、頬骨に沿って外側に向かって耳の下にまでさすっていきます。強く押さず、柔らかくさするように気をつけましょう。これを5回繰り返します。

顎~耳の下

人差し指・中指・薬指の3本の指を顎の前面に、親指を顎の後ろ側において片手で顎を挟みます。挟んだ形のままで顎から耳の下に向かって、やや強めに引き上げていきましょう。片方ずつ、各3回繰り返します。

耳の付け根から首下

中指・薬指の二本を使い、耳の付け根から首の下側に向かってなでおろします。

目の周辺のリンパマッサージ

まぶたのむくみや疲れを解消し、若々しい目元を作ります。

耳の付け根

耳の付け根より少し前の部分を、両手の中指で優しく押します。

目のくぼみ

眼窩(目の窪み)の一番外側(目尻の横)を両手の中指で押さえます。

目の下~鼻

鼻の方向に向かって、眼窩の下側(下瞼側)を優しく撫でていきます。

目の上

顔の外側に向かって、眼窩の上側(目と眉毛の間)を優しく撫でていきます。

目の端~耳

眼窩の一番外側から耳の付け根に向かってなでさすり、リンパを流します。

2~5を3回~5回程度繰り返します。

口元周辺のリンパマッサージ

唇周辺のむくみやこわばりを解消し、ほうれい線や口元のシワを薄くしていくマッサージです。

顎~口角

両手の中指・薬指2本の指を、顎の中央に置きます。

顎から口の真横(口角横)に向かって、少しずつ優しく押していきます。

口角~鼻下

口角から鼻の下中央部に向かって、優しく押していきます。

鼻下~口角~顎下

反対に鼻の下~口角~顎の中央へと、押しながら少しずつ動かしていきます。2~4を3回繰り返します。

リンパマッサージの効果を上げる6つのコツ

オイルを使って美容効果もアップ

リンパマッサージは何も付けずに行うこともできますが、オイルやクリームを使うことで滑りを良くすれば、皮膚への負担をより軽減することができます。

特に初めてマッサージをする人の場合には力を入れてしまいやすいので、滑りの良いオイルを使用しておくと良いでしょう。

肌の悩みに対応したピュアオイルやクリームを使えば、更に美容効果を高めることも期待できます。

おすすめマッサージオイル:ポールシェリー ハーバルオイル

Paul Scerri

http://paulscerri.jp/products/

以前の製品名は『リンパハーバルオイル』といいます。「リンパマッサージにうってつけの製品」として一躍大ヒット商品になったマッサージ専用オイル・クリームです。

エステサロンのマッサージ等でも使用されています。オレンジやマジョラム、シナモン等の香りがリラックス効果を生む他、「軽くマッサージするだけでも引き締め効果がある」という口コミも多いオイルです。

輸入品であるため価格が高いのが難点ですが、伸びが良いので顔・首への使用であればごく少量の使用で済みます。

またamazon・楽天といったネット通販では輸入業者による大幅な割引も行われていますので、チェックしておくと良いでしょう。(ポール・シェリー 8,800円税込)

入浴中・入浴後にマッサージ

リンパの流れは、体温が上がりリラックスをしている時に改善されやすくなります。体が温まっているお風呂の中は、リンパマッサージにちょうど良い時間というわけです。

今まで「シャワーだけで済ませていた」という人も、浴槽にゆっくり浸かってマッサージをしてみましょう。お湯の温度を38℃前後にしておくと副交感神経が刺激されやすく、体が更にリラックスした状態になりますよ。

また、お風呂上がりの体が温まった状態でマッサージをするのも効果的です。お風呂上がりのボディケアでボディ用クリームやオイルを塗る際等に「リンパマッサージ」を加えてみるのも良いでしょう。

おすすめ入浴剤:アユーラ メディテーションバスα

メディテーションバスα

アユーラ公式

「メディテーション(瞑想)のために作られた」というリラックス効果を意識した入浴剤です。液状ではグリーンの入浴剤なのですが、バスタブのお湯に溶かすとミルク色に白濁し、体を温める柔らかなお湯にしてくれます。

ハーバル系のアロマ・ハーブの香りが大人気となり、2015年には雑誌「美的」「VOCE」でのコスメ賞を受賞、更に2016年には口コミサイト「アットコスメ」でベストコスメアワード第1位も獲得しています。

体をゆっくりとほぐし、リンパの流れをより良くしたい時にピッタリです。(アユーラ 2,200円税抜)

足湯をしながらマッサージ

小さなお子さんが居るご家庭などでは、夜にゆっくりマッサージをするのが難しいこともありますよね。このような時には、昼のスキマ時間に「足湯」をしながらリンパマッサージを行ってみましょう。

足湯で足首~足裏までを温めると全身の体温が上がり、リンパの流れも改善されやすくなります。

冷え取りのためには本格的な足湯器が理想的といえますが、手始めに気軽な「足湯バケツ」からスタートするのもおすすめです。

おすすめ足湯バケツ:足湯専科

イノマタ化学

足湯専用のバケツで、両足を入れてゆったりとくつろげる設計になっています。深さがあるので周囲に水しぶきが飛びにくく、室内でも足湯がしやすいのがポイントです。

男性・女性共用のものと、女性向けの小さなサイズがあります。

お湯を入れると重くなるので、ご家族と共用されない女性の場合には「小さめサイズ」を選んでおくと持ち運びがラクですよ。(イノマタ化学 1,000円程度)

アロマを楽しみながら更に引き締め!

アロマセラピーはフランス・ドイツ等のヨーロッパでは医療の一環として行われるほどの「療法」として用いられるものであり、アロマエッセンス・アロマオイルと言った精油には様々な薬効があるとされています。

好きな香りを選んでリラックスをしながらマッサージをすればリンパの流れも改善されやすいですし、肌の悩みに合わせたアロマオイルを選ぶことで、より高い美容効果も期待できます。

おすすめアロマオイル:イーズ ローズマリー

イーズアロマショップ公式

ローズマリーには肌荒れ対策・肌の引き締め効果があるとされ、中性の頃からヨーロッパでは「美容オイル」として用いられてきました。

現在もリンパドレナージュ・小顔マッサージ等で多く選ばれるアロマオイルです。

ローズマリーは含有成分で区別されており、シネオールは頭をスッキリとさせてくれる香りを持ち、カンファーはくっきりと鋭い樟脳臭を持ちます。

良質なアロマオイルを割安で販売するイーズアロマショップのローズマリーは、アロマテラピー関連で唯一の公益法人「AEAJ」の認定も受けています。

夜はラベンダーがおすすめ

なおローズマリーには覚醒効果・集中力アップ効果もあるため、就寝前に使用する場合には同じく肌の引き締め効果が得られると言われる「ラベンダー」等を使用すると良いでしょう。

部屋を少し暗めにしよう

脳の自律神経には「交感神経」「副交感神経」の二種類があり、このうち「リラックスした状態」を司る副交感神経が前面に出てくると、血流やリンパの流れが巡りやすくなります。

副交感神経を出やすくするには、陽光に直接当たらない「暗めの場所」に居るのがコツです。真っ暗にする必要は無いので、カーテンをひく・照明を落とす等で「やや暗め」の場所を作り、マッサージを行ってみましょう。

なおマッサージ直前・マッサージ中に目(網膜)が光の刺激を受けると「交感神経」が刺激されてしまいます。体が興奮・覚醒・緊張といった状態になり、血流やリンパの流れが詰まりやすくなってしまうのです。

そのため、マッサージ中・マッサージ前のTVの視聴、スマホ・パソコン等の液晶画面を見るのは避けておくことをおすすめします。

おやすみ前の習慣に

「リンパマッサージをいつ行うのが効果的か?」という点については様々な意見があり、一概には言い切れないところがあります。

しかしリンパから集められた老廃物が腎臓等で濾過される働きは夜間・就寝時に活発となるため、「就寝前(夜間)」に行った方が効果的であるという意見が現在増えている傾向です。

また快適なリンパマッサージによって心身がほぐされれば睡眠の質も高まるため、「睡眠美容」による肌への効果も期待できます。

「リンパマッサージの習慣付け」をするのであれば、おやすみ前(もしくは夜間の入浴中・入浴後)にしておくと良いでしょう。

最強スキンケアは睡眠!睡眠美容の重要性と美肌を作る眠りとは

リンパマッサージの注意点

押しすぎ・こすりすぎに要注意!

特に顔のリンパマッサージで気をつけたいのが、「強くおしすぎる」「強くさすりすぎる」という点です。リンパは血管よりも皮膚に近い場所(皮膚内側約2mm)を走っています。

そのためごく軽いマッサージでもリンパの流れはある程度改善していくことができるわけですね。

ところが「マッサージ」というと「しっかりと押さないといけない!」というイメージが強いため、多くの人がギュッとまぶた周辺を押したり、頬を強くこすったりしています。

この摩擦の力が、皮膚を伸ばしすぎたり傷つけてしまうことに繋がるのです。特に顔・顔周辺の皮膚は体の皮膚に比べて非常に薄く、目の周辺等はわずか0.05mm~0.1mm程度しか無い場所もあります。

顔面や耳周辺のマッサージを行う場合には「優しく、柔らかく」を意識するようにしましょう。

炎症部のマッサージはNG

吹き出物や赤み・腫れ等の炎症が起きている箇所がある場合、リンパマッサージの刺激で炎症が悪化する恐れがあります。炎症箇所及びその周辺箇所へのリンパマッサージは避けるようにしましょう。

生理中・妊娠中のマッサージは避ける

生理中や妊娠中はホルモンバランスが崩れやすく、肌が不安定になりがちです。本来であれば良い効果をもたらすはずのリンパマッサージの刺激が、却って肌のバランスを更に乱してしまう恐れがあります。

直接的なマッサージは避け、入浴や良質な睡眠等で体の状態を調えてリンパの流れを改善していきましょう。

またPMS(月経前症候群)が重い人の場合には、「生理前」の肌の不安定さが見られる時にもマッサージを避けた方が無難です。

疾患がある場合には医師に相談を

心臓等の心肺機能、もしくは腎臓・肝臓等の濾過機能等に問題があり医師の診察を受けている場合には、リンパマッサージの習慣を付ける前に医師に相談をしましょう。

またそれ以外の病気で投薬治療中の場合や、風邪等の体調不良が起きている場合も、リンパマッサージを行うのは避けた方が良いとされています。

おわりに

リンパ対策は、他の美容法に比べて「効果を感じられるのが早い」と言われるマッサージ方法です。

早い人ではマッサージを行った初日や翌日から「顔がスッキリした」「リフトアップしたような感じ」という感想を持つ人もいるほどとなっています。

ただし、リンパの流れは短期間のマッサージでずっと改善されるわけではありません。1日3分~5分程度で良いので、毎日のマッサージ習慣を続けていくようにしましょう!

※本記事で紹介している製品の成分内容・価格などは最新の情報をサイトでご確認下さい。