腸内細菌の種類は?善玉菌や悪玉菌の役割と効果について徹底解説!

人間の腸内にはたくさんの細菌が存在しているといいます。その数なんと約100兆個。この細菌たちは、種類ごとに集団を形成して住み着いており、細菌の集まりがまるでお花畑のように見える事から、細菌の集団の事を腸内フローラと呼ぶこともあります。

今回の記事では、腸内細菌にスポットを当てて腸内細菌の種類や働き、役割について徹底解説していきたいと思います。

人間の腸内にはたくさんの細菌が存在しているといいます。その数なんと約100兆個。この細菌たちは、種類ごとに集団を形成して住み着いており、細菌の集まりがまるでお花畑のように見える事から、細菌の集団の事を腸内フローラと呼ぶこともあります。

今回の記事では、腸内細菌にスポットを当てて腸内細菌の種類や働き、役割について徹底解説していきたいと思います。

人間の腸内にはたくさんの細菌が住んでいることは最初にも書きましたが、どんな細菌がどこに、どのくらいの割合で住み着いているのでしょうか。

まず、細菌の形についてですが、これは種類によって様々です。棒状のものもいれば、球状、枝分かれしているものなど様々な形の細菌が住み着いています。

また、腸内細菌は小腸から大腸まで自分が住みやすい場所を選んで住み着いています。

基本的に消化液が多い胃や十二指腸では細菌は少なく、小腸には空気が多いためたくさんの細菌が生息しています。

盲腸から大腸にかけてはほぼ酸素がないため、無酸素環境を好む細菌が住み着いています。

細菌と聞くと人間にとってマイナスな影響を与えるものという印象を受けますが、その認識は少し間違いがあります。

細菌によっては、人間にプラスの働きをするものもあります。そういった細菌を善玉菌といいます。

対照的に人間にとってマイナスの働きをする細菌の事を悪玉菌と呼びます。漢字からも区別ははっきりできそうですね。

腸内にはたくさんの細菌があるため、もちろん善玉菌にも悪玉菌にも属さない細菌が存在しています。

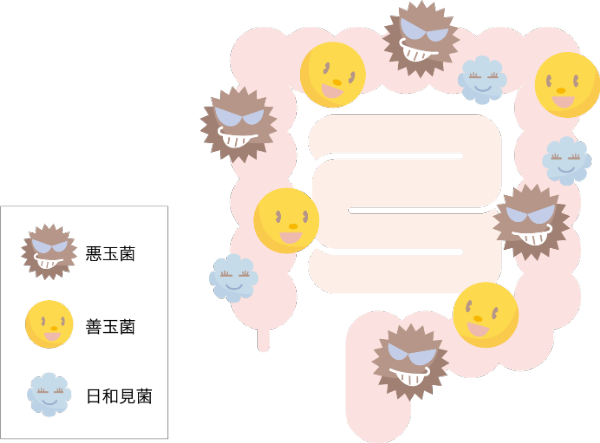

こういった細菌をまとめて日和見菌と呼びます。大きなくくりでは、腸内細菌といえば善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類にわけることができます。

細菌の3つの種類

この3つの腸内細菌ですが、どの細菌が一番多いと思いますか?

答えは日和見菌です。善玉菌にも悪玉菌にも属さない細菌をまとめて指すため当然といえば当然かもしれませんね。日和見菌はおおよそ腸内細菌の70%を占めているといいます。

その次に多いのは善玉菌と悪玉菌で、どちらが多いかというのはその時々で変化します。基本的に私たちが健康体でいる場合は、善玉菌が2割、悪玉菌が1割の割合で存在しています。

一方、下痢や腹痛など何らかの異常が起こっている場合はこのバランスが崩れ、善玉菌よりも悪玉菌の数が多くなっています。

こういった状態を腸内環境が乱れているといい、腸内環境の改善が必要な状態であるということになります。

以下、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のそれぞれの特徴や働きをまとめていきたいと思います。

まずは、善玉菌についてまとめていきます。善玉菌は、最初にも書いたように私たちの体にとってプラスの働きをしてくれる細菌です。まず、善玉菌とはどのような種類があるのかまとめていきましょう。

善玉菌の代表格は「乳酸菌」と「ビフィズス菌」です。

乳酸菌は、主に小腸に住んでいる細菌で、糖分を分解して乳酸を作る働きがあります。その種類は多くおおよそ200種類あります。乳酸菌の効果としては、便秘解消や免疫力アップ、花粉症の緩和などがあります。

乳酸菌の代表的な種類

ラクトバチルス菌は人間の体に最も近い植物性の乳酸菌です。主にみそやしょうゆなどの発酵食品に含まれています。

働きとしては、悪玉菌の増加を抑え腸内環境の改善を行うというものがあり、その結果として下痢や便秘の解消、美肌効果、ダイエット効果といったものが期待できます。

ラクトバチルス菌の代表的なものとしては、ブルガリア菌、ヤクルト菌、ラブレ菌、ガゼリ菌などがあります。

市販のヨーグルトや乳酸菌飲料の商品名として使われていることが多い菌であるため、とても身近な細菌であることがイメージしやすいですね。

フェリカス菌は、加熱して細菌処理した死んだ状態の乳酸菌です。生きている細菌に比べて、小さいため一度の大量の細菌を摂取することができるというのが最大の特徴です。働きとしては、免疫力を高める働き、花粉症の症状を緩和する働きがあります。

クレモリス菌は、生きたまま腸に届く事ができる細菌です。よくテレビコマーシャルなどでいきたまま腸に届く乳酸菌というフレーズが使われていますね。

通常、細菌は口から入りほとんどが腸に届くまでに消化酵素によって死んでしまいます。生きたまま腸に届くことは当たり前の事ではないのですね。

効果としては、整腸作用や腸の保湿効果、感染症やがんに対する抵抗力を高める効果、アトピー性皮膚炎を抑制する効果があります。身近なもので言えば、カスピ海ヨーグルトに入っている細菌です。

EMとは、乳酸菌、酵母、光合成細菌などを集めた微生物の事を指します。EM由来乳酸菌とは、EMを基にした乳酸菌です。酸に強いという特徴があり、クレモリス菌と同様生きたまま腸に届くことができます。

乳酸菌を効率よく摂るのにおすすめなのが発酵食品です。

下記のページで発酵食品の種類や選び方を解説していますので、是非参考にしてみて下さい。

発酵食品は「食べるスキンケア」!発酵効果でキレイになる6つの理由

ビフィズス菌は、乳酸菌の一種にはなりますが主に大腸に住んでいる細菌のことを指します。同じように糖分を分解して乳酸と酢酸を作りだす細菌です。

ビフィズス菌の効果としては、善玉菌を増やし悪玉菌を減らす、ビタミンを合成するといったものがあります。

ビフィズス菌の代表的な種類

ビフィダム菌は世界で初めて発見されたビフィズス菌です。効果としては、整腸作用があり、免疫力を高めてくれます。またコレステロール値を下げる効果やビタミンBを合成する効果もあります。

ロングム菌は、腸内環境の改善を行ってくれる効果がります。大腸までしっかり届く事ができるため、腸内で善玉菌を増やし悪玉菌を減らす働きをしてくれます。

最近の研究では、継続的な摂取によって花粉症の緩和につながるという発表もされています。

よく、ひとまとめにされがちなビフィズス菌と乳酸菌ですが、腸内での働きにはかなり大きな違いがあるのです。下記のページで詳しく解説していますので是非参考にしてみて下さい。

ビフィズス菌と乳酸菌の違い~ヨーグルトでも便秘が解消しない原因は?

乳酸菌、ビフィズス菌以外の乳酸菌についても少し紹介しておきたいと思います。

酵母菌は発酵する際に糖分を分解して炭酸ガスやアミノ酸を作り出す働きがあります。その炭酸ガスやアミノ酸は、腸内の善玉菌を活性化させ、結果的に免疫力を高める事につながります。

老化の原因となる活性酸素を抑制しアンチエイジング効果も期待できるほか、脂肪や余分なカロリーを分解してくれるためダイエット効果も期待できます。

麴菌はたんぱく質を体内で生成し体外に排出する働きがあります。穀物に麴菌を植え付けると、愛用中に様々な酸素タンパク質を生成し、同時に穀物成分も分解してくれます。

納豆菌は納豆に含まれています。納豆菌には乳酸菌が非常に多く、乳酸菌が生きたまま腸に届くのを助けてくれる効果もあります。

納豆を毎日食べている人とそうでない人では、体内の乳酸菌の量が10倍違うという研究結果もあがっています。

善玉菌の主な働き

善玉菌の働きは主に3つあります。1つ目は、悪玉菌が増えるのを抑制する働きです。悪玉菌については後程詳しく解説しますが、善玉菌は悪玉菌の増加を抑制してくれます。

2つ目に免疫力を高める効果です。

私たちの体は常にウイルスと戦っています。免疫力が弱まる事で、ウイルスに侵されやすい状態になってしまうため、免疫力を高める効果はとても重要です。

腸内には毎日3000から4000個のがん細胞が生まれているといいます。そのがん細胞と戦うためにも、善玉菌は欠かせない細菌なのです。

最後に、腸の蠕動運動を活発にする効果です。蠕動運動とは、食べ物を胃や小腸、大腸と順番に運ぶ内臓の動きの事です。

腸の蠕動運動が鈍ってしまうと、排せつがうまくできなくなり健康が維持できません。

蠕動運動は私たちの健康を維持するためにも重要なもので、善玉菌には蠕動運動を活性化する働きがあるのです。

善玉菌を増やすのにおすすめの食品「豆乳」。美肌効果の期待もできる豆乳については下記のページで詳しく解説しています。

豆乳で美肌になる6つの秘密~効果を引き出す飲み方とアレンジレシピ

悪玉菌の特徴と働きについてまとめていきます。まずは、悪玉菌の代表的な種類を紹介していきたいと思います。

悪玉菌の代表的なものは、大腸菌、ウォルシュ菌、ピロリ菌です。以下、それぞれの特徴をまとめていきます。

大腸菌は哺乳類に生息している細菌です。大腸菌は善玉菌が優位な環境下でも生息が可能な細菌ですが、増えすぎなければ害はありません。加齢や偏食によって腸内で数を増やしていきます。

もし、増えすぎてしまうと腸内の腐敗を進め、下痢などや便秘といった症状を起こしたり、免疫力を弱めたりしてしまいます。

大腸菌の中にも数多くの種類があり、その種類によっては深刻な病気を発症してしまう事もあります。

例としてはO157があります。これは、加熱処理が不十分であったために問題となった細菌です。

大腸菌の増殖を抑えるには、食品の衛生面に気を配り、十分な加熱処理を行う事、手の消毒を行う事が大切になります。

ウォルシュ菌は、哺乳類の腸内や自然界の土壌、水中などに生息しています。高温でも死滅しないという特徴を持っており、食品を高温で加熱してもウォルシュ菌を除菌することはできません。

また、酸素を嫌う傾向があるため、食品の中央部分など無酸素状態のところに生息する傾向があります。

ウォルシュ菌は善玉菌が多い環境下では生息することが難しいため、健康な人の腸内でみられることはめったにありません。

ウォルシュ菌が生息しているという事は腸内環境があまり良くないという証拠になります。

ウォルシュ菌が体内に入ると下痢や腹痛などの症状を12時間ほどで発症します。

また、発がん性物質を作り出し、癌を引き起こすこともあります。

ウォルシュ菌は無酸素状態で生息するため、作り置きなどした食品はしっかり混ぜてから食べるようにしましょう。

ピロリ菌は哺乳類の胃の粘膜に生息している細菌です。

ピロリ菌は自らアンモニアを生成しアルカリ性になることができるため、強い酸性の胃の粘膜でも生きる事ができます。

ピロリ菌に感染してしまうのは幼少期が多いです。一度ピロリ菌に感染してしまうとピロリ菌は胃の粘膜で増殖していきます。

その結果胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんを引き起こすこともあります。

悪玉菌の働き

悪玉菌は人間にとってマイナスな働きをする細菌だと紹介しましたが、どのような働きがあるのでしょうか。

腸内の悪玉菌が増えると、慢性便秘になってしまう、腐敗物質が体内で生成されてしまい癌などの病気のリスクが高まる、内臓に負担がかかるので免疫力が低下して病気になりやすくなる、肌荒れや老化などの原因になりやすいといったことが起こります。

基本的に善玉菌と対照的な働きをする細菌と理解しておけば良いですね。

人間の体にマイナスな影響を与える悪玉菌は必要ないのではと思うかもしれませんが、大腸菌のように増えなければ無害な悪玉菌もあるため、一概にはそうは言えません。

また、悪玉菌の陰で私たちの体は免疫力が高まったといえるため、悪玉菌が全くないのは良い状態とは言えないのです。

しかし、悪玉菌は増やしてはいけない物質であるため、しっかりと増えないように日頃からケアすることが大切です。

最後に日和見菌の特徴と種類についてまとめていきます。まずは日和見菌の代表的な種類を3つ紹介していきたいと思います。

バクテロイデス菌は腸内に生息している日和見菌です。

ユウバクテリウム菌も腸内で生息している日和見菌です。

嫌気性連鎖球菌は腸内や口腔に生息しています。

日和見菌は腸内環境に生息している細菌のおおよそ7割を占めています。名前にもある日和見は「有利な方につくこと、形成をうかがう事」という意味があります。

つまり、日和見菌は善玉菌でも悪玉菌でも有利な方の味方をする細菌であるという特徴があります。

善玉菌が優勢な状態では、善玉菌の味方をしてくれる良い細菌ですが、悪玉菌が優勢な環境下では悪玉菌の味方につき体に害を及ぼす細菌になります。

免疫力が落ちた状態で日和見菌が体に害を及ぼすことを日和見菌感染と言い、敗血症などを引き起こす原因になります。日和見菌を味方につけるためにも、腸内環境は良い状態にしておきたいですね。

乳酸菌の種類と役割のまとめ

下記のページではさらに、腸内の善玉菌の上手な増やし方を詳しく解説しています。是非参考にしてみて下さい。