「なんだか春になると肌が乾燥する」「秋の季節になると、化粧品が合わなくなる」こんな揺らぎやすい不安定な肌になる理由を「気候が変わったせいだから」と諦めていませんか?

花粉対策をしっかり行って肌を安定した状態に整え、四季を通じてキレイな肌を作っていきましょう。

ここでは花粉症と肌トラブルの関連性や、花粉の時期のスキンケア対策・メイク対策、食生活での対策等について解説していきます。

「なんだか春になると肌が乾燥する」「秋の季節になると、化粧品が合わなくなる」こんな揺らぎやすい不安定な肌になる理由を「気候が変わったせいだから」と諦めていませんか?

花粉対策をしっかり行って肌を安定した状態に整え、四季を通じてキレイな肌を作っていきましょう。

ここでは花粉症と肌トラブルの関連性や、花粉の時期のスキンケア対策・メイク対策、食生活での対策等について解説していきます。

花粉症の症状というと、くしゃみや鼻水、そして目のかゆみ等が有名ですね。ところが、花粉によるアレルギー症状は必ずしもこれだけとは限りません。体質や花粉の種類によって、以下のような症状が出ることもあるのです。

見るからに赤く腫れるといった重症の場合には「アレルギーかも」と気づきやすいのですが、軽度の乾燥やピリピリ感といったトラブルの場合には「原因が花粉にある」ということが見落とされやすくなっています。以下のような特徴が見られる場合、原因が花粉アレルギーにある可能性も高いかもしれません。

【花粉症による症状の特徴例】

花粉症(花粉アレルギー)の原因となるアレルゲンとしては、日本では「スギ」「ヒノキ」が有名ですね。スギの飛散は2月頃から、ヒノキの飛散は例年3月~4月頃から始まり、平均して5月頃には収束するため、「花粉症=春のもの」と思っている人も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、花粉症を起こすアレルゲンは「スギ」「ヒノキ」だけではありません。日本では主に、以下のような花の花粉をアレルゲンとするアレルギー患者が多くなっています。

飛散時期が非常に長く、日本ではスギ・ヒノキに次いで花粉症患者が多いとされています。

ヨモギ花粉による肌荒れは、日焼けによる乾燥と誤解されやすい傾向があります。

ブタクサは空き地等に生息しやすいため、近年では都市部でもブタクサアレルギー患者が増加しています。夏の終わりから秋にかけて起こるため、夏風邪・夏疲れ等と混同されやすいです。

関東地方ではほとんど飛散しませんが、東北・北海道等の寒冷地ではシラカンバ花粉患者が増加しています。

この他、アサ科の植物であるカナムグラ、カバノキ科の植物等にも花粉アレルギーを起こす人が増えています。「自分は秋にしか肌の調子が悪くならないから、花粉症ではない」「お正月頃だから違うと思う」...このような「花粉症への誤解」によって、治療や対策が遅くなってしまったという人が珍しくないのです。

花粉症対策というと「マスク」や「メガネ」が有名ですね。でも、肌荒れ対策の場合には「肌に花粉を着けない」ということも大切になってきます。

肌に付く花粉を減らす上で、第一に気をつけるべきは実は「髪の毛」です。直径わずか30ミクロンという細かな花粉は、髪の毛一本一本の奥にまで絡みついていきます。

髪に付く花粉

その量は2~3時間の外出程度でも、たった1センチに30個以上ともなります。髪全体には何万個もの花粉が付き、それが帰宅後にもパラパラと落ちて、肌等の体を刺激してしまいます。髪への花粉付着を防ぐために、以下のような方法を取ってみましょう。

花粉防御を行う上では「帽子」をかぶるのが一番ということになります。鼻・目等に花粉症状が出る人の場合でも、帽子は大きな効果が得られるという高い評価を得たグッズです。ツバ(ブリム)の大きなハット型であれば顔周辺への花粉付着も防げますし、更に気になる紫外線対策にもなりますね。

花粉対策UVつば広ハット/DHCオンラインショップ

表側の生地に花粉が落ちやすい「付着防止加工」が施された花粉対策用ハットです。裏側には紫外線カット加工の生地が使用されており、気になるUV対策もあわせて行えます。UVカット率も99%と高く、春~秋の3シーズンに使える便利な製品です。

どんなに帽子が理想的でも、通勤や通学の時には帽子がかぶりづらいこともありますね。そんな時には、髪の表面積を減らせる「まとめ髪」がおすすめです。長い髪の人は後ろ部分をシニヨンにする等してまとめておくと、更に花粉量を減らせます。

またボブカット等で髪をまとめられない人の場合には、「髪が肌に触れる回数」を減らすようにしましょう。前髪を上げておいたり、髪を耳にかけるスタイルに変えることでも、肌への刺激を減らすことができます。

「今日はどうしても髪をおろしたい」そんな時には、髪の静電気を防ぐスプレーで花粉の付着量を減らしましょう。髪に起こる静電気は花粉を大量に引き寄せる原因のひとつです。

静電気によってブラッシングでも花粉が落ちない上に、収まるにつれて花粉が散らばるという困った現象を起こします。

ブラッシング用のヘアスプレーで静電気を抑えた上で、出先で時々髪をブラシやクシで梳けば、ロングヘアでも比較的付着量を減らせます。

リーゼ ブラッシングケア/花王(190g)

ブラッシング用のスプレーとして30年以上も人気を得続けている定番製品です。髪から15cm程度離して全体に軽くスプレーするだけで、髪が静電気の無い滑らかな手触りとなります。更に毛先部分に重ねてスプレーしておくと、髪の痛みの目立ちも防げます。

首筋周辺は意外と花粉が付着しやすく、付いた花粉が再度顔側に向かって飛んでくることもあります。このような箇所に便利なのが、サラッとした素材等のスカーフです。軽く一巻きして首元をガードするだけでも、飛んできた花粉が下に落ちやすくなってくれます。

既に肌荒れしていたら?

首まわり周辺がすでに花粉の炎症で荒れ気味になっている場合、レーヨン等の化学繊維による摩擦が刺激となってしまうこともあるので注意しましょう。シルク素材など、できるだけ天然素材で滑りの良いものを選んだ方が安心です。

「花粉の量」と言うと「花から直接飛んでくる量」と思っていませんか?ところが都市部の多い日本の場合、どちらかというと「車や人通り」の方が、飛散量の変化に大きな影響を与えています。

農地や山林の場合、飛散した花粉は湿った土に積もるため、その後に大きく舞い散ることはあまりありません。しかし都市部のアスファルトの道路では、一度下に落ちた花粉が車の排気等によって舞い上がり、花粉量が一気に増えてしまうのです。

この時間は注意

人通り・車通りの少ない夜間は花粉の量は少なめですが、人が増えだす朝から徐々に飛散量が増え、ピークは10:00~13:00頃となります。午後には徐々に飛散量が落ち着いていくのです。最も花粉が飛びやすい午前中(特にお昼前)の外出はできるかぎり避けた方が、花粉の付着を防げます。荒れやすい花粉の季節のゆらぎ肌の時に、無理をしていつもどおりのスキンケアを続けていないでしょうか。

「ゆらぎやすい季節が来た!」と思ったら、早めに花粉対策向けのケアをスタートしましょう。

花粉が肌に直接付着している時間が長くなると、肌荒れ等の症状も重くなってしまいがちです。できれば帰宅後には一番にシャワーを浴びて、全身の花粉をしっかり落とすのが理想的と言えます。

とりあえず...

しかし「帰宅直後にはちょっと難しい...」という場合には、とりあえず顔周りについた花粉を早めに洗顔で落としておくようにしましょう。また洗顔前に髪を梳かしてまとめ、洗顔後の肌に花粉が付かないようにすることも大切です。

花粉症によって敏感になっている肌の場合、普段なら肌に良いはずの美容成分も刺激と感じて炎症を起こすことがあります。「少しピリピリする程度だから」と無理に化粧水や美容液を使い続けてしまうと、炎症が酷くなってしまうことも考えられるのです。

特に以下のようないわゆる「攻めの美容成分」の使用は避けておいた方が無難と言えます。

ビタミンCは、美白ケアやニキビケアによく使われる成分です。しかし水溶性ビタミンC誘導体(リン酸アスコルビルNa、イソステアリルアスコルビルリン酸2Na等)の場合、肌の皮脂を抑制する作用も持つため、花粉症による乾燥が激しくなる可能性があります。

ビタミンAの一種で、コラーゲンの生成を促し、肌の生まれ変わりである「ターンオーバー」を活性化させる働きを持っています。

そのためエイジングケア(シミ・シワ対策用)等の基礎化粧品によく配合されますが、刺激が比較的強く、バリア機能が落ちている肌では赤み・痒みといった炎症を起こす可能性がありますs。

花粉症で荒れ気味になっている肌に対して、「もっと丁寧にケアをすれば良くなるのかも...」と過剰なスキンケアを繰り返し行なってしまうケースは珍しくありません。

しかし、アレルギーで荒れた肌はできるだけそっと休ませることが大切です。以下のような「スペシャルケア」は花粉の季節には避けましょう。

ピーリング・ゴマージュ

肌を守る角質層が取られすぎてしまい、バリア機能が落ちる可能性が考えられます。

イオン導入

微量な電気刺激を肌に与えるだけでなく、成分を肌の奥にまで入り込ませることから、美容成分による刺激が強くなってしまいます。

マッサージ

マッサージによる摩擦刺激がかゆみを引き起こしてしまうこともあります。

シートパック

シートパックは防腐剤やアルコールの使用率が高い製品が多いため、炎症を激化させてしまう可能性が考えられます。

花粉症で疲れている肌には、穏やかでシンプル、なおかつきちんと保湿や鎮静をしてくれるケアを行うことが大切です。花粉症肌になった時のスキンケア製品選びのポイントを抑えておきましょう。

カサつき、粉吹き等が気になる場合には、以下のような保湿成分が多めに配合された製品を使用します。

保湿性が強いのは「天然セラミド(動物性セラミド)」ですが、アレルギーで敏感になっている肌では免疫反応が出やすいためおすすめできません。刺激になりにくく、人体への親和性の高いヒト型セラミド(セラミドEOP、セラミドNS、セラミドNG、セラミドNP)が配合されたものを選びましょう。

低分子型ヒアルロン酸(ナノ化ヒアルロン酸)は肌の奥に入り込みやすい分、他の添加物も浸透されやすくなるため、アレルギー肌では避けた方が無難です。通常のヒアルロン酸Na等であれば穏やかな保湿が行なえます。

コラーゲンもヒアルロン酸同様、低分子型・ナノ化されたものは避けます。

軽い炎症状態を抑えるために、鎮静させる成分が配合されたものを選んでおくと更に良いですね。

カサつき・粉吹きに

ディセンシアつつむ ローションセラムE

セラミドやアミノ酸を配合した保湿化粧水

大手メーカーであるPOLA(ポーラ)とORBIS(オルビス)が共同開発した敏感肌用専門ブランドの「ディセンシア」。

つつむはベーシックケアラインになっています。

各製品ではアレルギーテストも行われ、揺らぎやすい肌でも安心して使える配合となっているのが特徴となっています。

「ローションセラムE」はヒト型セラミド2を配合し、更にアルギニン・アラニン・セリン等の5種のアミノ酸で穏やかな保湿を行う基礎化粧品です。

美容液と化粧水の中間のようなテクスチャーなので、「乾燥するけど、昼間にベタベタしたクリームを塗りたくない」という時の使用にも向いています。

ローションセラムE(20ml)が入ったトライアルセットは初回限定980円(税込)と気軽に試すことができます。詳しくは公式サイトでチェックしてみてください。

軽い炎症を抑える「抗炎症成分」が入っていれば、肌トラブルが激化するのを防いでくれます。

敏感肌・アレルギー肌向けの基礎化粧品によく配合される成分です。「グリチルレチン酸2k(グリチルレチン酸ジカリウム)」と「グリチルレチン酸ステアリル」があります。グリチルレチン酸ステアリルの方が抗炎症作用は強いとされています。

薬用ユースキンSローション/ユースキン

有効成分としてグリチルレチン酸ステアリルの他、合成ビタミンEである酢酸トコフェロールが配合されています。成分の配合量が水準を満たしているため、厚生労働省から「薬用」の表記を許されている保湿ジェルです。

テクスチャーはジェルのようですが、肌に伸ばすと水のようにサラリと馴染みます。女性のスキンケア・ボディケアにはもちろん、小さなお子さん等の敏感肌ケアにも用いられやすい製品です。

「湿疹がたくさんできてしまった」「赤みや腫れが目立つ」等、花粉症と思われる肌の症状が重症化している場合には、できるだけ早く専門のアレルギー科・皮膚科に相談をしましょう。

アレルギーによる痒みや腫れ等が重い場合、市販化粧品でそれらを抑えるのは難しくなります。炎症が激化してしまった場合、花粉の季節後にも炎症が続いたり、痕として残ってしまう可能性も考えられるのです。

要注意

また、最も避けたいのが、痒みや炎症を抑えるために市販の塗り薬(かゆみ止め等)を長期連用することです。アレルギーによる痒みを抑える医薬品は作用が強い分、肌に対しての負担も大きくなります。

「花粉で肌が荒れている」というと「メイクは一切してはいけないのでは?」と思う人も多いことでしょう。しかし必ずしも「絶対すっぴんでなくてはいけない!」というわけではありません。

症状が軽度であれば、薄くベースメイクを施すことで花粉の付着を防ぐこともできるのです。メイクでのちょっとしたコツを抑えて、花粉の季節の肌を守っていきましょう。

花粉の付着を防ぐには、できるだけサラリとした肌でいることが大切です。そのため、ベースメイクには粒子の細かいパウダーファンデーションを使用するのが基本となります。

クリームファンデーションやリキッドファンデーションを使っている場合、BBクリーム・CCクリームで時短メイクをしている場合には、最後にルースパウダー(もしくはプレストパウダー)で仕上げを行うのも手です。

ルースパウダー リフィル(粉のみ・袋入り)/ORBIS

ローヤルゼリーエキスやヒアルロン酸を内側にくるんだルースパウダーです。美容・保湿成分の配合率が50%と高く、サラリとしながらも潤いを維持する効果が期待できます。

手ごろでキレイ

お化粧をした日は、日に何度か「メイク直し」をしますよね。そんな時、あぶらとり紙等で皮脂を取ったりプレストパウダー等でお化粧を付け直す前に「花粉を取る」プロセスを加えてみましょう。肌についた花粉は、大きめのパウダーブラシ等で顔全体をサッと払うだけでもかなり取り除くことができます。

携帯用フェイスブラシ/無印良品

プロのメイクアップアーティストからも支持される無印良品のメイクブラシは、肌あたりが良いのが特徴です。ブラシには植物由来のポリエステルが使用されており、荒れがちな肌にも柔らかくフィットしてくれます。

コンパクトだから

近年注目されているのが、花粉やちり・ホコリ等を肌に寄せ付けない「膜」を肌に作ってくれるタイプの化粧下地です。このような下地で肌を保護し、上からプレストパウダーやパウダリーファンデを重ねておけば、花粉が素肌に触れる回数を更に減らしていくことができます。

資生堂 dプログラム アレルバリア エッセンス BB N

『dプログラム』は季節の変わり目等に繰り返す敏感肌のために作られたブランドで、アレルギー肌・敏感肌向けの穏やかなラインナップが揃っています。

手軽に使える♪

パラベン等の刺激物も廃され、刺激を受けやすい肌を優しく守る成分配合になっています。

BBクリームとしてうっすら色づくので、時短メイクでも花粉対策ができます。

粉症等のアレルギーでは、体の内側から対処をすることも大切です。基本である三食の食事を見直し、揺らにくい肌を作っていきましょう。

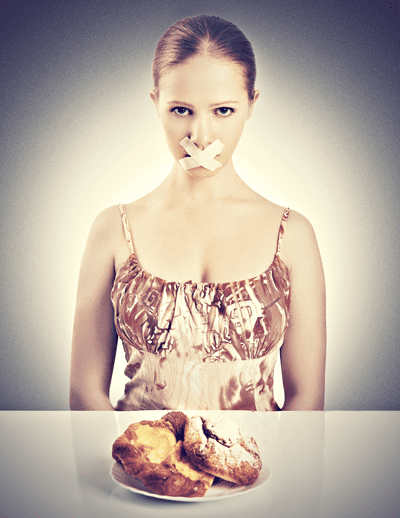

花粉症等のアレルギー症状が悪化しやすい理由のひとつとして、「タンパク質の過剰摂取」が注目されるようになっています。タンパク質とは人体の筋肉や髪・肌を作るために必須の栄養素ですが、多く摂りすぎてしまうと消化・分解がしきれず、体内に残留するのです。

タンパク質には植物由来の「植物性タンパク質」と動物由来の「動物性タンパク質」がありますが、花粉症状を抑える上では「動物性タンパク」の摂取を過剰に行わないことが重要であると考えられています。

【動物性タンパク質を豊富に含む食品】

ただし、タンパク質をオールカットしてしまうのは考えものです。前述したとおり、タンパク質は筋肉や肌を作るために必要であり、過剰に制限をしすぎれば肌のカサつきや乾燥、エイジングの促進等が起こる可能性もあります。

体が必要とする推奨量はきちんと摂取するようにしましょう。なお厚生労働省による成人女性のタンパク質摂取目安は、1日50gとなっています。

日本人に花粉症等のアレルギー患者が増えている理由としては、糖類の摂取量が大幅に増えたことも大きいと考えられています。糖類(砂糖)の過剰摂取は、以下のような悪影響を肌に及ぼしてしまうのです。

血糖値の上昇

糖類の過剰摂取は血液の糖の量(血糖値)を上げずぎてしまい、血糖値を元に戻すために膵臓が「インシュリン」というホルモンの過剰な分泌を行い始めます。この低血糖状態を元に戻そうとして、今度は副腎がホルモンの過剰分泌を行うのです。慢性的な過剰なホルモン分泌によって膵臓・副腎の機能が低下し、免疫力が落ちやすくなります。

腸内環境の悪化

糖類は腸内の悪玉菌の好物であり、過剰な砂糖摂取を行えばそれだけ悪玉菌の働きが小腸で活発になります。腸内フローラの乱れが起こることによって肌に新鮮な栄養成分が行き渡らなくなり、肌が荒れやすくなるのです。

ビタミン・ミネラルの不足

体内で糖質を分解(エネルギーへと代謝)するには、ビタミンB1等のビタミンB群、マグネシウム等のミネラルが大量に使われます。糖を過剰に摂取すれば、それだけビタミンやミネラルが消費されてしまうわけです。

ビタミンB群は肌等の粘膜を丈夫に保つために働く栄養素ですが、糖代謝によって不足した状態が続くと肌にはビタミンが行き渡らなくなり、吹き出物や乾燥がおきやすい「バリア機能の弱った肌」になってしまいます。

特に

特にクッキー・ケーキ等のスイーツ類、清涼飲料水等に含まれる白砂糖は糖度が高く、控えておきたい砂糖です。甘いものはできるだけ控えるように心がけましょう。

近年の研究では、腸内細菌のうち善玉菌の活動が活発になると多くの酪酸が作られ、アレルギー等の炎症を抑える「制御型T細胞」の数が増えることがわかってきました。

つまりおなかの環境(=腸内フローラ)を整えることが、花粉症の症状を抑えてくれるというわけです。特に女性の場合は便秘になりやすいため、腸内環境は乱れがちになります。

以下のような食品を積極的に摂り、腸内環境を整えましょう。

以下のような食品に含まれる乳酸菌は、腸内の「善玉菌」として活躍してくれる菌です。

「花粉症対策=ヨーグルト!」という印象が強いですが、必ずしも取るべきはヨーグルトでなくてはいけないわけではありません。

納豆等の発酵食品を積極的に食べれば、乳酸菌は摂取できます。特に乳製品が体に合わない人や、ヨーグルトの酸味がニガテという人の場合、その他の発酵食品を積極的に食べるようにしましょう。

食物繊維というと、芋類や大麦等に豊富な「不溶性食物繊維」が有名です。

バランスをとって接種

しかし元々腸内の蠕動運動が弱い人の場合、不溶性食物繊維で便のかさ増しをすると却って排便が滞ってしまうこともあります。このような場合には、腸の中で滑りの良い状態になってくれる「水溶性食物繊維」を積極的に摂ってみましょう。花粉症(花粉アレルギー)は、早い人では10代から発症しますし、また高齢になってから発症するというケースも珍しくありません。

花粉は毎年飛散するものですが、早めに自分に合った対策を知っておけば、イヤな季節も快適に乗り切ることができるはずです。「もしかしたら…」と思ったら、早めに花粉対策を始めて起きましょう!

Copyright (C) なるナビ | 美肌&スキンケア All rights Reserved. 運営者情報