知ってる?薄毛タイプによって違う対策 ~AGA、円形脱毛など6タイプの特徴と対策

当サイトで紹介する商品・サービスの一部は、当サイトと提携のある企業のPRが含まれます。PRの有無に関わらず、利用者に役立つコンテンツとなるよう当サイトの責任で記事を作成しています。

「薄毛が気になってきたから、対策しよう!」...こう思った時、あなたはどんな対策を考えますか?代表的な薄毛対策としては、「育毛剤を買う」とか「シャンプーを替える」といったものがありますよね。でもそれは本当に「あなたの薄毛」に合った対策でしょうか?

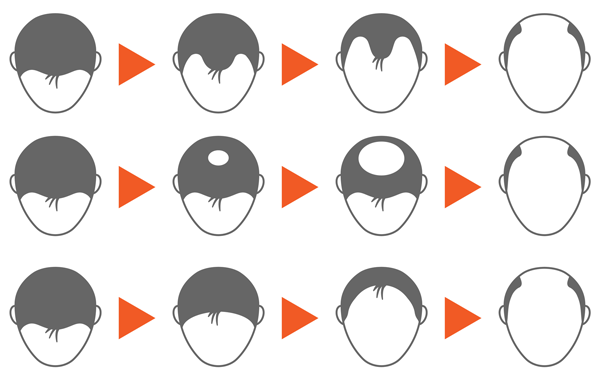

薄毛には6つのタイプがあり、その症状の特徴や原因は大きく異なります。薄毛を改善する効果的な対策をするためには、まず自分の薄毛がどのタイプなのかを知っておくことが大切なのです。ここでは薄毛のそれぞれのタイプごとに、特徴や対策をわかりやすく解説していきます。

1. 外傷性脱毛症

「外傷性脱毛症(がいしょうせい だつもうしょう)」とは、外側からの物理的な作用で頭皮が弱り、毛乳頭・毛母細胞の働きが低下して薄毛になる症状です。

「外傷」という名前が付いているため、「傷が原因?頭皮に傷はないから違う」と誤解をされてしまいがちなのですが、必ずしもハッキリと「傷」が出来ているとは限りません。

例えば「ヘアスタイルで引っ張られる」「帽子で抑えられる」といった頭皮にかかる力によって生まれた脱毛症も、「外傷性脱毛症」の範囲に含まれるのです。

外傷性脱毛症の種類と特徴

牽引性脱毛症/結髪性脱毛症

「牽引(けんいん)」とは、「引っ張る」という意味の言葉です。牽引性脱毛症とはその名のとおり、髪が強く引っ張られることが常習化したことで負担がかかる箇所の髪の毛が抜けやすくなり、脱毛する症状を指します。

ポニーテール・まとめ髪・三つ編み等で髪をキツく縛ることが多い人に起こりやすい症状です。そのため「結髪性(髪を結うことによって起こる)」という名前で呼ばれることもあります。

牽引性脱毛症で薄毛になりやすい箇所は以下の3点です。

生え際

生え際は後ろに向かって引っ張られる力を受けやすい箇所です。牽引の作用によって毛乳頭の働きが弱り、生え際の髪が細くなる・生えなくなるといった症状が現れます。

髪を結っている部分(頭頂部・後頭部等)

髪を縛っている箇所も頭皮の血行が悪くなりやすく、円形脱毛症のような脱毛が見られることもあります。

髪を分けている部分(分け目)

髪に分け目を付けると、本来の髪が自然に生える方向とは異なる方へ髪(毛穴)を常に引っ張っていることになります。そのため分け目部分の負担が強く、分け目部分から徐々に脱毛が進行していきます。

(牽引性脱毛症=けんいんせい・だつもうしょう 結髪性脱毛症=けっぱつせい・だつもうしょう)

圧迫性脱毛症/機械性脱毛症

圧迫性脱毛症とは、牽引性とは反対に「強く抑えられる」という作用によって生まれる症状です。主にヘルメット・帽子等によって頭皮が圧迫され、血行が不良になることで薄毛症状が生まれます。

ダメージを受けやすい頭頂部、生え際に症状が出やすいことから「AGA(男性型脱毛症)」と混同されることが多いのも特徴です。

また赤ちゃんが同じ体勢で寝ていると、布団との圧迫によって同様の圧迫性脱毛症(機械性脱毛症)の症状が出ることがあります。

(圧迫性脱毛症=あっぱくせい・だつもうしょう 機械性脱毛症=きかいせい・だつもうしょう)

抜毛症(ばつもうしょう)

抜毛症(トリコチロマニア、禿頭病)とは、健康な髪を手で引き抜いてしまう心の病気(強迫症・強迫性障害の一種)です。当人に自覚が無く、無意識のうちに髪を抜いているケースも少なくありません。

繰り返し抜毛を行うことで髪の生成が正常に行われなくなり、脱毛範囲が広がっていきます。手の届きやすい箇所(前頭部、利き手側)等に脱毛が集中するのが特徴です。パッと見た時の症状が似ているため、抜毛症は「円形脱毛症」と混同されやすい傾向も持っています。

外傷性脱毛症への対策

物理的負担を減らす

外傷性脱毛症の場合、血行不良の原因となる頭皮・髪への物理的負担を減らすことが何よりも大切です。

髪をまとめる時間を短くする

牽引性脱毛症の場合には髪をおろすのが一番なのですが、職業によっては、長い髪をまとめざるを得ない人も多いことでしょう。髪を結う必要がある場合にはできるだけその時間を短くし、「仕事が終わったら髪をおろす」といった対策を取ることが大切です。

また髪を結う時にはなるべく強く引っ張らない、結び目の位置を変えるといった工夫をあわせて行っていきましょう。

分け目を頻繁に変える

髪の分け目をいつも同じ箇所にしていると、その部分ばかりに負担がかかり薄毛が進行しやすくなります。分け目は定期的に場所を変えるようにし、負担を分散させていきましょう。

髪型を変える

牽引性脱毛症の症状が重い場合には、思い切って髪型を変えることをおすすめします。できるだけ髪の重さの負担がかからない短めの髪で、分け目をハッキリと作らないスタイルにすることで頭皮へのダメージを軽減していきましょう。

エクステンションは要注意

近年ではエクステンション(編み込み型付け毛)の使用・ドレッドヘアー等で牽引性脱毛症が起こるケースも増えています。これらが原因で牽引性脱毛症が起きている場合、残念ですがエクステ・ドレッドヘアの継続はおすすめできません。無理に継続をすることで脱毛範囲が広がる恐れがあるため、できるだけ早いヘアスタイルの変更を考慮しましょう。

ヘルメット・帽子は負担の少ないものを選ぶ

帽子類はできるだけ締め付けの少ないサイズのものを選び、血行を悪化させないようにしましょう。またヘルメットの場合にはクッションになるものを中に挟み込むことで、頭皮へのダメージを軽減できます。

帽子・メット内のクッションを選ぶ際には、柔らかさだけでなく「通気性」も重視してください。通気性の良い素材を選ぶことで体熱による「蒸れ」を防ぎ、頭皮環境の悪化を防止していきます。

また、お仕事等でヘルメット・帽子を着用される場合、休憩時間等には定期的にそれらを外し、頭皮をリラックスさせる習慣を付けていくようにしましょう。

血行不良を改善する

長期的に牽引・圧迫という圧力を受けていた場合、頭皮の血行状態が著しく低下をしている可能性も考えられます。頭皮のマッサージをこまめに行い、低下している血行状態を改善していきましょう。血行改善効果のある成分が入った育毛剤を使うのも手です。

抜毛症の場合にはメンタルヘルス対策を

抜毛症の原因には、ストレス・不安等が大きく関与していると考えられています。自分自身の意志で抜毛を止めることは難しく、家族等からの指摘を受けてからも隠れて抜毛をし、症状を悪化させてしまうケースも見られます。抜毛の癖が見られる場合には、精神科・心療内科等のメンタルヘルスの専門医に相談をし、心のケアを行うことが大切です

。

2. 円形脱毛症

円形脱毛症とは、その名のとおり円形もしくは楕円形の脱毛が起こる症状を指します。脱毛範囲の大きさは通常10円玉小~500円玉大程度です。ただし種類によっては円形が帯のように繋がって脱毛したり、広範囲が脱毛することもあるため、必ずしも「円形脱毛症=丸く髪が抜ける見た目である」とは限りません。

円形脱毛症の種類と特徴

円形脱毛症の種類

円形脱毛症の症状には以下のような種類があります。

| 単発型 |

円形の脱毛が1~2箇所できる症状です。頭の髪だけでなく、眉毛等に脱毛が見られることもあります。円形脱毛症の中で最も多いタイプです。 |

| 多発型 |

円形の脱毛が2~3箇所以上でき、症状が何度も繰り返して発生します。 |

| 全頭型 |

多発型から症状が頭全体へと進行し、頭髪のほとんどが抜け落ちる症状です。 |

| 蛇行型 |

円形の脱毛が帯のように繋がり、蛇がうねって進んだ後のように脱毛範囲が広がります。 |

| 汎発型 |

髪の毛だけでなく眉毛・まつげ等の体毛が抜け落ちます。円形脱毛症の中では最も重い症状です。 |

脱毛が急速に起こる

円形脱毛症の特徴としては、「ある日突然に脱毛症状が見られる」「進行が早い」という点が挙げられます。AGA等のように「分け目が目立つ、つむじが気になる」というようなゆっくりとした進行ではなく、急速に髪がゴソッと抜けてしまうのです。

○○を持っていると発症する?

円形脱毛症の原因はかつて「ストレス・不安」であると考えられてきました。しかし近年の研究ではストレス等は起因(きっかけ)に過ぎず、そこから生まれた「自己免疫疾患」(免疫の異常)が原因であることがわかっています。そのためアトピー性皮膚炎、花粉症(花粉アレルギー)といった他の免疫疾患を持っている人の場合、円形脱毛症が起こりやすい傾向があります。

円形脱毛症の対策

ストレスの緩和

単発性の円形脱毛症でストレスが起因となっている場合、ストレスの元を取り除くことで症状が自然と治る傾向が見られています。心の悩みがある・過労状態であるといった場合、まずはゆっくりと休み、心のケアをすることが大切です。

抗アレルギー剤・ステロイド等による治療

単発性で自然治癒が見られない場合、また多発型・全頭型等の重い症状が見られる場合には、皮膚科等の医療機関で治療を受けることが必要です。

医療機関では主に抗アレルギー剤等の内服薬治療を行い、免疫細胞の働き(Tリンパ球による毛根への攻撃)を食い止めていきます。また脱毛の症状によってはステロイド剤を外用薬として塗布(もしくは注入)し、免疫細胞の働きを強力に抑制します。

○○で治療中のストレスをケア

多発型・全頭型・晩発型等の円形脱毛症の場合、医療機関での治療が数年に渡ることもあります。脱毛範囲が広いことで「人の目が気になる」「出かけたくない」という気分になり、ストレスを更に溜め込んで症状を悪化させてしまうケースも珍しくありません。治療中の対策としてウィッグ(かつら)を着用し、ストレスを緩和させていく方法も推奨されています。

3. 炎症性脱毛症

炎症性脱毛症とは、パーマやシャンプー等のヘアケア・生活習慣等によって頭皮に炎症(皮膚炎)が生まれ、脱毛が起こる症状のことを指します。

炎症性脱毛症の種類と特徴

接触性皮膚炎による脱毛症

接触性皮膚炎(せっしょくせいひふえん)とは、カンタンに言えば「かぶれ」のことです。以下のようなヘアケア製品等の成分によって頭皮が炎症を起こし、毛母細胞の働きが低下して髪の生成が正常に行われなくなります。

【接触性皮膚炎の原因】

- 洗浄剤(シャンプー・コンディショナー・トリートメント等)

- 整髪料(ヘアジェル、ムース、ヘアスプレー等)

- パーマ剤

- 髪染め(ヘアダイ・ヘアカラー・ヘアマニキュア・白髪染め等)

接触性皮膚炎が起きると、多くの場合頭皮に痒みや赤み・フケ等が発生します。特にパーマ・髪染めの場合、頭皮だけでなく顔・首等にも赤み・痒み等が生じることがあります。

脂漏性皮膚炎による脱毛症

脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)とは、頭皮の皮脂(油分)の分泌が過剰に多くなったことで常在菌である「マセラチア菌」が異常繁殖し、炎症を起こす皮膚炎です。初期には髪・頭皮のベタベタ感が気になり、徐々に髪や頭皮の匂い・大きなフケ等が気になるようになります。悪化をすると湿疹ができ、痒みが酷くなりかさぶた等が出来ます。

【脂漏性皮膚炎の原因】

- ホルモンバランスの乱れ

- 食生活の乱れ(ビタミンB等の欠乏等)

- ヘアケアの不足(髪の洗い方が適切でなく、皮脂が残っている)

- 過剰なヘアケアによる頭皮の乾燥等

中でも男性ホルモンのバランスの影響は大きく、そのため脂漏性皮膚炎による脱毛症は比較的男性に多く見られる傾向があります。

粃糠性脱毛症

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう)とは、多量のフケが頭皮から生まれることで髪の成長が阻害され、常在菌が増殖して炎症が起き、抜け毛が増える脱毛症です。特徴としては「フケの量が非常に多い」ということが挙げられます。触っただけでフケが落ちる、シャンプーをしてもフケが多量に出るという場合、粃糠性脱毛症の疑いもあると言えるでしょう。

【粃糠性脱毛症の原因】

粃糠性脱毛症の原因は現在においても特定はされていません。しかし以下のような原因が組み合わさることで頭皮環境が悪化し、フケが増加すると考えられています。

- ヘアケア製品の成分による刺激

- 整髪料の過剰な使用

- 生活リズムの乱れ(寝不足、夜更かしが多い等)

- 運動不足

- 食生活の乱れ(栄養の偏り等)

- アレルギー

- ホルモンバランスの乱れ

前述した「脂漏性皮膚炎」が比較的男性に多く見られるのに対し、「粃糠性脱毛症」は40代以上の女性が発症しやすいのが特徴です。そのため近年では女性ホルモンバランスの乱れが大きな要素ではないかとも言われるようになっています。

炎症性脱毛症、2つの対策

皮膚科/AGA専門クリニックを受診する

頭皮の炎症によって既に脱毛の症状が見られている場合、市販薬・市販シャンプー等だけで症状を完全に抑えるのはやや困難と言えます。

他の脱毛症の特徴が無く、頭皮に痒み・フケといった問題があるという場合には、皮膚科を受診して頭皮環境の状態を改善させていきましょう。皮膚科では抗アレルギー剤・ビタミン剤等の内服薬、またステロイド剤等の外用薬によって炎症を抑制する治療を行います。

なお脂漏性皮膚炎・粃糠性脱毛症は、AGA(男性型脱毛症)と併発をしやすいという特徴も持っています。AGAの特徴も見られ、なおかつ頭皮にも炎症が起きているという場合には、AGA専門クリニックで頭皮炎症・男性ホルモン抑制の両面の治療を受けた方が得策と言えるでしょう。

ヘアケア・生活習慣の見直しをする

炎症性脱毛症は再発をしやすい傾向が見られています。医療機関による治療で炎症がおさまり薄毛の状態に改善が見られても、日常的なヘアケア等を見直していかなくては再度炎症が起こってしまう可能性もあるわけです。刺激の強い高級アルコール系シャンプーを避ける、頭皮に良い食品を積極的に摂取するといった日常生活の改善も、治療とあわせて行っていきましょう。

4. 栄養失調による脱毛症

近年、特に10代~20代の若年層に増えているのが栄養失調による脱毛症です。「現代の豊かな日本の食生活から栄養失調は生まれない」と考える方も多いのですが、実は多くの人が過度なダイエットや食生活の偏りによって「髪を作るための栄養」が欠乏している状態にあります。

栄養失調による脱毛症の特徴

髪以外にも症状が現れやすい

健康な髪を作るために必要な栄養素としては、以下のようなものが挙げられます。

健康な髪を作る栄養素

- タンパク質(アミノ酸)

- 亜鉛

- ビタミン類(ビタミンA、ビタミンE、ビタミンC等)

これらの栄養素が不足すると、髪の生成が正常に行われなくなるだけでなく、肌や爪等の細胞も正常に生成されなくなり、身体にも様々な影響が現れてきます。他の脱毛症とは違い、「頭皮・髪だけ」に特定した不調ではないというのが栄養失調の特徴なのです。

【栄養失調による身体への影響例】

- 肌のくすみ・カサつきといった「肌荒れ」が増える

- 肌のシミ・シワが増える

- 爪が凸凹する、爪が白っぽくなる

- だるい・疲れやすい

- 生理不順である・生理痛が重い・PMS(月経前症候群)が出やすい

- 目の疲れが気になる

- 肩こり・頭痛等が起きやすい

- 手足等が冷えやすい

上記のような身体の不調が見られ、食生活の偏りが気になっているという場合、薄毛の原因が「栄養失調」にある可能性も高いと言えるでしょう。

髪の傷み・細さが目立つ

栄養失調・栄養の偏りによる脱毛症の場合、その進行は比較的緩やかな傾向が見られます。初期には髪のパサつき、乾燥、切れ毛といった「髪の傷み」として症状が現れることがほとんどとなっています。栄養不足の状態が更に続くと「細い髪」しか生まれなくなり、髪全体のボリュームが低下し、更に抜け毛が増えていくというように症状が進行していきます。

ただ近年では食生活の偏り等を原因とする「代謝異常性脱毛症」という脱毛症も増えているため、一概に「症状が出るのが遅い」とは言い切れなくなってきました。代謝異常性脱毛症の場合、突如として髪が抜け、更に抜けた髪が変形をしている(毛先が細い・うねっている)といった症状が見られるのが特徴です。

食生活に問題があり、なおかつ突発的な脱毛が見られるという場合には、代謝異常性脱毛症の可能性も疑った方が良いと言えます。

栄養失調による脱毛症の対策はコレ

食生活を全面的に見直す

栄養失調による脱毛症を改善するには、毎日の食事内容を全面的に見直していく必要があります。過度なダイエット(単品ダイエット、肉類を抜くダイエット、糖質制限)等の栄養バランスが偏りやすいダイエットをしている場合にはダイエットを即座に中止し、栄養バランス・摂取カロリーの見直しを行ってください。

またインスタント食品、レトルト食品等の使用はできるだけ控え、バランスの良い献立を考えるようにしましょう。

喫煙・飲酒を控える

タバコは体内のビタミン類を破壊するため、体内の栄養バランスの乱れを起こす大きな原因となります。またアルコール類の摂取でもビタミン・アミノ酸等の栄養素の吸収が阻害することがあるため、できるだけ控えることが大切です。

5. 男性型脱毛症(AGA)

AGA(androgenetic alopecia)とは、男性ホルモンの影響によって起こる脱毛症を指す言葉です。男性の薄毛の原因としては最も多いのがこの「AGA」で、日本人男性の約30%がAGAを発症しているとも言われています。

AGAの特徴

脱毛範囲が特定されている

AGAの原因としては、体内の男性ホルモンDHT(ジヒドロテストステロン)の影響が大きいと考えられています。DHTが毛母細胞等に攻撃をし、健康な髪の生成が行われなくなってしまうのです。このDHTによってダメージを受けやすい箇所が「頭頂部」および「こめかみ・生え際部分」であるため、AGAの場合には以下の4パターンに脱毛範囲が集中する傾向を見せています。

| M型 |

両こめかみから薄毛の症状が進行し、M字型に頭頂部へと進行します。額の中央部分には薄毛の影響が出にくいのが特徴です。 |

| C型(U型) |

額の生え際全体から薄毛が目立つようになり、頭頂部へと進行します。 |

| O型 |

頭頂部(つむじ部分)から薄毛の症状が始まり、円形に症状が広がります。 |

| MO型・CO型 |

M型(もしくはC型)とO型が複合したパターンです。生え際部・頭頂部の両方から症状が進行します。 |

症状の進行が緩やかである

AGAの場合、抜け毛・薄毛の進行が円形脱毛症等に比較すると緩やかです。初期には「生え際の毛が細くなった」「つむじがやや目立つ」といった髪のボリューム感の低下、短い抜け毛の増加等から始まり、徐々に抜け毛の量が増加していきます。

遺伝の影響が比較的大きい

AGAの大きな原因となる男性ホルモンDHT(ジヒドロテストステロン)は、体内の「5αリクターゼ」という酵素の働きによって生まれます。この5αリクターゼの分泌量の多さ(少なさ)は遺伝によって親(母もしくは父(から子へと受け継がれるものです。またDHT等の男性ホルモンの変化が体に現れやすいかどうかという要素はX染色体と関連しているため、母系の遺伝の影響が大きいと考えられています。

AGAの3つの対策

内服薬によるホルモンの抑制

AGAの症状を進行させない対策となるのが、DHTを生み出す原因となる「5αリクターゼ」を抑制する内服薬での治療です。5αリクターゼ抑制薬としては「プロペシア」等があります。内服薬はAGA専門クリニックの他、AGA対策を行っている皮膚科・内科等でも処方して貰えます。

発毛作用のある外用薬・内服薬の使用

AGAによって発毛機能が長期的に停止している場合、ホルモンの働きを抑制する治療だけでは症状の改善(再度の発毛)を促せないことがあります。このような場合にはホルモン抑制治療とあわせて発毛成分(ミノキシジル等)が配合された内服薬・外用薬を使い、停止していた発毛機能を活発にさせていきます。

生活習慣の見直し

AGAは、食生活や生活リズムの乱れ等によって症状が促進されることもあります。内服薬・外用薬での治療をするのと合わせ、生活スタイルの見直しをすることも大切です。

6. FAGA・女性男性型脱毛症/びまん性脱毛症

男性に多い「AGA(男性型脱毛症)」に対し、女性に多いのが「FAGA(Female-androgenetic alopecia)」です。同じ「AGA」ではあるのですが、その症状の特徴や原因には大きな違いが見られます。

FAGA・びまん性脱毛症の特徴

脱毛範囲が広くまばらである

「瀰漫(びまん)」とは「広く広がる、染み渡る」といった意味の言葉です。FAGA・びまん性脱毛症の特徴はまさにこの言葉通りで、抜け毛の症状が頭皮全体に広がっている点にあります。FAGAの場合、初期症状では「薄毛箇所が気になる」というよりは「髪の密度の少なさ・ボリューム感の低下」として現れることがほとんどです。

AGA(男性型脱毛症)のように「生え際の後退が気になる」「頭頂部の脱毛箇所がクッキリとしている」といった境界の明瞭さはFAGAではほぼ見られません。ただし症状が進行するにつれてボリューム低下が目立つようになり、分け目から地肌が広く見えるようになったり、頭頂部(つむじ部分)の地肌が透けて見えるようになります。

原因が複合的である

AGA(男性型脱毛症)の場合、その原因の多くはDHT(男性ホルモン)であることが突き止められています。しかし女性男性型脱毛症の場合、様々な原因が複合的に絡み合い、症状として現れてくることが多いのが特徴です。主な原因としては以下のようなものが挙げられます。

【びまん性脱毛症の原因】

- 女性ホルモンバランスの乱れ(女性ホルモン・エストロゲンの分泌低下)

- ストレス

- ダイエットによる栄養欠乏

- 食生活の偏りによる栄養不良

- 経口避妊薬(ピル)の使用

- 運動不足等による冷え(血行不良)

- 睡眠不足・過労等による自律神経の乱れ

- 誤ったヘアケアによる頭皮・髪のダメージ

特に近年では薄毛症状を感じる女性の年齢が低下傾向にあり、ストレス、不眠・睡眠障害といった生活リズムの乱れといった点が見逃せない要素であると考えられています。

びまん性脱毛症・FAGAの対策

原因を特定して生活習慣・食生活を改善

びまん性脱毛症は、前述したとおり様々な要因によって症状が促進されやすいのが特徴です。つまり反対に言えば、生活リズム・食生活といった日々の習慣を見直すことで、症状が改善に繋がりやすいのです。AGA(男性型脱毛症)に比較すると女性の薄毛は自己の生活・ヘアケア等の見直しでの改善がしやすく、早めに対策をすれば完治率も高いと言われています。

前述した「脱毛症の原因」の中で思い当たる点はいくつあったでしょうか?「ストレスを溜めているかも」「最近運動不足かも」等、生活面で思い当たる部分があれば、まずはその部分の改善から始めてみましょう。

低下したエストロゲンを補う

近年では大豆イソフラボン等に女性ホルモン・エストロゲンに類似した働きがあることが判明し、ホルモンバランスの乱れ対策としての注目を集めています。豆腐・豆乳等の大豆製品を積極的に摂り、女性ホルモンのバランスを整えていきましょう。

症状が重い場合には「女性薄毛」専門のクリニックへ

FAGA・びまん性脱毛症の場合、男性のような「5αリクターゼの抑制薬(プロペシア・フィナステリド)」等では対策効果が得られません。つまり一般病院(皮膚科・内科)等で行っているAGA外来では、女性の薄毛対策はほとんどできないというのが現状です。また男性向けの発毛剤(高濃度ミノキシジル等)は、発毛成分によって体毛全体が濃くなる副作用があるため、女性の発毛対策には不適格となっています。

薄毛の症状が重い場合には、「女性の薄毛」を専門的に扱っているクリニックに相談をしてみましょう。女性専門クリニックでは、ホルモンバランスの乱れ・頭皮環境状態等を総合的に検査し、原因を特定した上での的確な対処が受けられます。

おわりに

薄毛のタイプは上記のとおり6タイプに分かれますが、人によっては「併発」をしていることもあります。例えばヘルメット等の着用による「機械性脱毛症」によって「AGA」の進行が促進されていたり、「栄養失調による脱毛症」で「FAGA」が促進されているといった具合です。

「思い当たるタイプが複数ある」「自分だけではタイプが特定しきれない」という場合には自己判断で安易に対策をスタートせず、AGA等の専門外来で医師に相談をしてみることが大切です。

AGA治療に興味がある方には下記のページで詳細の解説しているので参考にしてみてください。

AGA治療はクリニック選びが重要!おすすめ比較ポイントを解説