生活習慣で薄毛を改善!今日から始めたい12の対策

当サイトで紹介する商品・サービスの一部は、当サイトと提携のある企業のPRが含まれます。PRの有無に関わらず、利用者に役立つコンテンツとなるよう当サイトの責任で記事を作成しています。

AGA(男性型脱毛症)、女性に多い「びらん性脱毛症」そして「円形脱毛症」...様々な脱毛症によって薄毛や髪のボリューム低下に悩んでいる人の数は、男性の70%・女性の55%にも達すると言われています。しかし薄毛の対策として「育毛剤・発毛剤・育毛シャンプー」といった「育毛ケア」に興味を持つ人に比べ、「生活習慣」の見直しをしている人はまだ少ないのが現状です。

薄毛の原因には様々なものがありますが、ほとんどのケースでは「複合的な要因」があると考えられています。髪や頭皮に良くない習慣を無意識に続けているために、育毛剤や内服薬による治療等での効果が得にくいことも多いのです。「抜け毛が増えた」「分け目が気になる」といった薄毛の症状を感じたら、早めに生活習慣を見直してみましょう!

ここでは「睡眠」「目の疲れ」といった見落としがちな生活習慣の中から、今日から取り入れられる生活習慣改善対策を全部で12個ご紹介していきます。

「グッスリ睡眠習慣」を付けよう

髪の毛や頭皮環境の状態を改善するために、まず見直したいのが「睡眠の質」です。

薄毛対策で「睡眠」が重要となる理由

薄毛対策で「睡眠」が重要なワケ

- 成長ホルモンの分泌を活発にさせる

- 自律神経を安定させる

成長ホルモンの分泌を活発にさせる

髪の細胞や頭皮の肌細胞は、脳下垂体前葉から分泌される「成長ホルモン」の影響によって活発に作られます。成長ホルモンの分泌が減ってしまうと、年齢に関わらず肌細胞・髪細胞等が生まれる力が弱くなり、切れやすい・抜けやすい髪が増えることにも繋がるのです。

この成長ホルモンの分泌が盛んになるのは、グッスリとした深い睡眠中の状態です。睡眠時間が足りなかったり、睡眠の質が悪かったりすると成長ホルモン分泌が万全に行われず、薄毛を促進させることになってしまいます。

自律神経を安定させる

薄毛の原因のひとつには「頭皮の血行不良」があります。体の血行状態を司っているのは、脳の「自律神経(交感神経/副交感神経)」です。血管を収縮させる「交感神経」と拡張させる「副交感神経」は、通常であれば体の状態にあわせて的確にスイッチが切り替わり、どちらか一方が前面に出て体の状態をコントロールしています。

しかし睡眠不足の状態が続いたり就寝時間がバラバラだと、血管を収縮させる働きを持つ「交感神経」ばかりが活発に働くようになり、血管が収縮して血行が悪化します。頭皮や髪に栄養が行き届かなくなり、薄毛を促進させやすくなるのです。

3つの睡眠による薄毛対策

対策1:部屋の照明は早めに暗くする

成長ホルモンの分泌が活発になるのは、「深い眠り」に入ってから2時間~3時間後です。ただし人間の眠りは「レム睡眠」→「ノンレム睡眠」→「レム睡眠」と切り替わりつつ徐々に深い睡眠段階へ移行するため、「寝てから2時間後」にホルモン分泌が必ずスタートするとは限りません。特に脳・体が興奮状態だと最初の眠りが浅く、良質な深い睡眠にたどり着くまでに時間がかかってしまうこともあります。

神経を興奮させる原因のひとつが、就寝前の部屋の照明の明るさです。人間の脳は目の網膜から光を受けると昼間と同じように活発に働くため、なかなか「眠り」の状態と移行しにくくなります。ベッドに入る3時間前には部屋の照明の明るさを落としましょう。間接照明を使って、部屋全体の明るさを調節するのも手です。

対策2:夜はしっかりお風呂に浸かる

夜の入浴、シャワーだけで済ませていませんか?シャワーでは体の根幹の「冷え」が取れないため、「体温の低さ」が深い眠りへ移行する妨げとなってしまうことがあります。特に冷え性の人、冷房病になりやすい人は注意が必要です。38℃~39℃程度のぬるめのお湯を張った浴槽に10分程度浸かり、体をしっかりと温めましょう。快適な温かさのお湯に浸かってリラックスをすると副交感神経が刺激されるため、より睡眠の質も高められます。

なお就寝直前にお風呂に入るのは、体が温まりすぎ、却って睡眠が浅くなるためおすすめできません。理想は就寝1時間前、最低でも寝る30分前にはお風呂から出ておきたいところです。

対策3:カフェインの摂取を控える

コーヒー・紅茶・緑茶・エナジードリンク等のカフェイン製品は交感神経を刺激し脳を興奮させ、睡眠の質を低下させがちです。夜間(夕方以降)にカフェイン類を飲むのは避けましょう。また朝・昼を通じた一日の摂取量にも注意をしておくことが大切です。睡眠を阻害しない程度のカフェイン摂取量は、1日あたり200~250ミリグラム程度とされています。

【1日のカフェイン推奨上限量例】

- コーヒー(レギュラーコーヒー):カップ(200ml)1~2杯

- 紅茶:カップ3杯~4杯

- 緑茶(煎茶):カップ7~8杯(玉露の場合カップ1~2杯)

- エナジードリンク:1日1缶

※カフェイン量は抽出方法・茶葉使用量等によっても異なりますのでご注意ください。

スマホ・パソコンによる「目の疲れ・ブルーライト対策」も大切!

「スマホ・パソコンが薄毛の原因になる」と言われると「まさか!」と思う人も多いことでしょう。しかし近年の研究では、薄毛と目の疲れである「眼精疲労」には密接な関係があることがわかってきています。毎日スマホやパソコンの液晶とにらめっこをしていることが、薄毛を促進させているのかもしれないのです。

眼精疲労が髪に良くない理由

髪に必要な栄養素が奪われる

スマホやパソコン等によって目を酷使すると、眼球の疲れを癒やすために以下のような成分・栄養素が消費されます。

眼球の疲れのため消費される栄養素

- メチオニン

- L-システイン(2-アミノ-3-スルファニルプロピオン酸)

- ビタミンB群(ビタミンB2、B6、B12等)

- ビタミンA

このうちアミノ酸の一種である「L-システイン」「メチオニン」は、髪の元であるタンパク質「ケラチン」を構成する重要な物質でもあります。つまり眼精疲労のためにシステイン(シスチン)・メチオニンが使われると、髪の原料「ケラチン」が作れなくなってしまうのです。

またビタミンB群・ビタミンAは、食事等から摂取したタンパク質を髪の原料「アミノ酸」に分解する役割を担っています。眼精疲労でビタミン類が多く消費されてしまうと、アミノ酸代謝は活発に行われません。やはり髪の原料不足が生じ、健康な髪の生成に支障が生じるのですね。

血行が悪くなる

私達の目は、「毛様体筋」という目の筋肉で眼球のピント調節を行っています。また目の「虹彩」が適度に収縮・拡張し、目に受ける光の量も適度に調節しているのが通常の状態です。ところがパソコン・スマホの画面等の「近い場所」ばかりにピントをあわせていると、毛様体筋の負担がどんどん大きくなっていきます。虹彩も強い光が入るのを減らすために収縮し続けるため、こちらも疲れやすくなっていくのです。

この「毛様体筋」や「虹彩」をコントロールする場所は、前述した「自律神経」を分泌する脳下垂体前葉のほど近いところにあります。そのため、毛様体筋や虹彩の負担が大きいと、それがお隣の「自律神経」の働きにまで影響を及ぼしてしまうのです。つまり目が疲れると自律神経も乱れ、頭皮の血行も悪くなってしまうというわけですね。

眼精疲労を防いで薄毛対策

対策1:パソコン・スマホ使用中には時間を決めて休憩する

厚生労働省が定めた「労働衛生環境管理のためのガイドライン」では、パソコン等のVDT作業について以下のような項目が定められています。

- 連続作業時間が1時間を越えないこと

- 次の作業までに10分~15分の休憩を設けること

- 作業時間内に1~2回の小休憩を取ること

目の疲れを溜めないためには、1時間以内にも何度か休憩を取りつつ、更に1時間が経過したら10分以上は「画面を見ない」ことが大切なのですね。毛様体筋はVDT作業中は「目から近い場所」を見るために酷使されていますから、休憩中にはなるべく遠くを見るようにして、筋肉を休ませてあげましょう。

仕事中の休憩時間にスマホを見ていては、目は一切休憩できていないことになりますから注意してください。「スマホやパソコンについつい没頭してしまう」という場合には、アラーム機能等を使ってみるのも手です。

対策2:画面の明るさ・背景色を調整する

パソコン・スマホの液晶画面は、設定で明るさの調整を行うことが可能です。画面の明るさを落とすだけでも、虹彩にかける負担を軽減することに繋げられます。またテキスト画面を表示させる際の「背景色・文字色」を変えるのも手です。

デフォルト設定では「白背景→黒文字」となっていることがほとんどですよね。しかし「黒(もしくは暗色)の背景→白文字」の方が、目に入る光の量は少なく、眼精疲労を防止しやすいと考えられています。背景色・文字色の設定を変更できる場合には、できるだけ上記のような組み合わせを選ぶと良いでしょう。

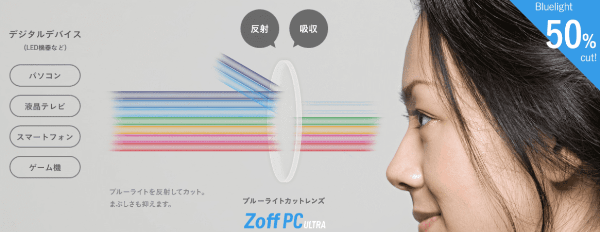

対策3:ブルーライトをカットする

目の疲れを防止する上で、最も気をつけたいのが「ブルーライト」です。ブルーライトは波長が380~500nm(ナノメートル)と最も短い光で、網膜の奥にまで届く強い力を持っています。パソコンモニタやスマホ画面にはバックライトとして「LED」が使われているため、通常の使用では必ずこの「ブルーライト」を浴びてしまうわけですね。

近年ではブルーライト対策として、「ブルーライトカットレンズ使用のメガネ」「ブルーライトカットフィルム」が出回るようになりました。薄毛等の体への悪影響を防ぐためにも、PC・スマホ使用中にはこのようなグッズを使ってブルーライトを遮断しましょう。

【おすすめグッズ】Zoff PC ULTRA/Zoff

出典:Zoff PC ULTRA

http://www.zoff.co.jp/

ブルーライトを約50%遮断できるPC・スマホ向けメガネです。従来のブルーライト対策メガネではレンズに独特の色味があり「いかにも対策メガネ」とわかってしまうのが難点でした。

しかし「Zoff PC ULTRA」ではレンズの透明度が上げられ、過去最高の水準のクリア感を実現しています。普段の度付きメガネやファッショングラスと変わりなく様々なシーンで利用できるのも魅力のひとつです。自分好みのフレームが選べるのも嬉しいですね。

夏だけではNG?毎日行う「紫外線」対策

夏場には日焼け止めで「肌の紫外線対策」をしている人が多いですよね。ところが「髪」「頭皮」への紫外線の影響と対策は盲点となってしまいがちです。実は頭が日焼けすることも、薄毛を促進させる原因のひとつなんですよ。

紫外線による髪・頭皮への悪影響

髪・頭皮への紫外線の悪影響

- 紫外線B波(UVB) ⇒ 頭皮の炎症

- 紫外線A波(UVA) ⇒ 頭皮の老化促進

紫外線B波(UVB)による頭皮の炎症

紫外線B波とは、4月~9月にかけて照射量が増える比較的波長の短い光線のことです。いわゆる「日焼け」や「シミ」は、この紫外線B波によって起こります。波長が短い分、その刺激は髪の表面や頭皮の上皮組織にとどまり、以下のような炎症を起こします。

紫外線B波による影響

- 頭皮を赤くさせる、ヒリヒリさせる(頭皮をヤケドさせる)

- 頭皮を乾燥させる(頭皮環境を悪化させる)

- 髪の水分を奪う(切れやすい・抜けやすい髪を増やす)

特に問題なのが、「分け目」や「頭頂部(つむじ)」といった頭皮が直接陽光を浴びる点です。皮膚が露出しているこれらの部分は特に炎症を起こしやすく、脱毛範囲が分け目やつむじから広がる一因ともなってしまいます。

秋口に一時的に抜け毛が増える原因も、実はこのUVBにあります。UVBの照射量が上がる夏場に陽光をたっぷり浴びたせいで、蓄積したダメージが秋になって一気に現れてしまうのです。頭皮環境が健康であれば抜け毛の増加は一時的で徐々に元に戻りますが、ダメージが甚大であったり、他の要素によって発毛機能が低下している場合、この「秋の抜け毛の増加」で一挙に薄毛が促進するケースも見られています。

紫外線A波(UVA)による頭皮の老化促進

紫外線A波は、紫外線全体の95%を占める光線です。波長が長い分、その光は頭皮の奥にまで届き、真皮層までを刺激して頭皮の老化を促進させます。近年ではシワ・たるみといった肌のエイジング現象のうち、実に80%以上が紫外線A波による影響であるといった報告もされるようになりました。頭皮の老化が進むと、毛母細胞・毛乳頭といった毛を生やすための機能も低下してしまいます。

ちなみに紫外線A波は、冬季になっても降り注ぐ量があまり減りません。また波長が長く雲等の様々な物質を通り抜けるため、曇りの日でも晴れの日の80%程度の量が降り注いでいます。季節・天気を問わずUVAをカットすることが大切というわけです。

紫外線をカットして薄毛対策

対策1:日傘・帽子で頭皮・髪をカバー

もっとも手軽なUVカット対策が、日傘・帽子を使う方法です。なおUVカット加工が施されていない素材の場合、UVB・UVAは70~80%が素材を通り抜けて頭皮・髪にまで到達してしまいます。必ず「UVカット加工」が施されてたグッズを使用してください。

また帽子選びでは「通気性」も重視しておきたいところです。特に夏場に通気性の悪い帽子を被るとムレが生じ、頭皮環境を悪化させてしまいます。また帽子を長時間被ると髪の毛が押しつぶされて毛穴が変形し「機械性脱毛症(圧迫性脱毛症)」の原因となることもあります。きつすぎるサイズの帽子は避け、また屋内に入ったらきちんと帽子を取るといった対策もしておきましょう。

対策2:スプレー型日焼け止めを使う

ビジネスシーン等では、日傘や帽子といったUVカットグッズが使いにくい時もありますよね。そんな時には、髪や頭皮にも手軽につけられる「スプレー型」の日焼け止めを使ってみましょう。

ただし「UVカット効果をしっかり出したいから」といって、頭皮にスプレーをしすぎるのは厳禁です!日焼け止め等のスプレー類を散布しすぎると毛穴に成分が詰まり、毛乳頭等の働きを低下させる恐れがあります。使用説明書に従って、適度な距離からシュッと軽くスプレーするようにしましょう。一度に大量に塗布をするよりも、お出かけ前にこまめにスプレーをした方が効果的ですよ。

【おすすめグッズ】サンカット日焼け止め透明スプレー50g/KOSE

出典:KOSE COSMEPORT

8年連続売上1位を誇る人気日焼け止めスプレーです。SPF50+、PA++++と、UVBに対してもUVAに対しても高いUVカット効果を備えています。サラッとしたつけ心地なので、髪がベタつく心配もありません。

また白浮きをしにくく、分け目等の髪の地肌につけても目立ちにくいのがポイントです。日常的に使いたい人のために、大容量の90gタイプも登場しています。

「運動習慣」も忘れずに!

意外と知られていないのが、薄毛の原因のひとつに「運動不足」があるという点です。デスクワーク主体の人、自動車通勤がほとんどという人の場合、慢性的な運動不足に陥っていることがあります。定期的な運動習慣を持つか持たないかが、髪の状態を左右することもあるんですよ。

運動が薄毛対策に良いとされる理由とは?

運動が薄毛対策に良いワケ

- AGAの原因・DHTが排出されやすくなる

- ストレス発散効果がある

- 血行改善効果がある

AGAの原因・DHTが排出されやすくなる

男性の薄毛で最も多いとされる「AGA(男性型脱毛症)」の直鉄的な原因となるのが、「DHT(ジヒドロテストステロン)」という男性ホルモンの存在です。DHTが頭皮細胞を攻撃し髪の発毛機能が低下・停止すると、抜け毛が増え、薄毛の範囲が広がってしまいます。

しかしこのDHTは、汗・尿等によって、ある程度の量を体外に排出できることがわかっています。つまり運動で代謝をアップしていくことで、体内にあるDHTの量の抑制が期待できるのですね。

ストレス発散効果がある

薄毛になる要因のひとつとしては「ストレス」の影響も見落とせません。まず最初に挙げられる影響が、ストレスによる血行不良です。

脳の疲れも影響

睡眠不足や過労だけでなく、「自律神経」は脳が疲れた状態でも乱れやすくなります。「悩みがある」「ストレスを抱えている」という状態で脳が疲れると、交感神経が過剰に活発になりやすいのです。ストレスフルの人は常に血管が収縮しやすく、頭皮に栄養が行き渡らない状態にあると言えるでしょう。

亜鉛不足も

更に問題となるのが、ストレスで「亜鉛」が欠乏しやすくなるという点です。脳がストレスを受けると、体内の「活性酸素」の量が増えます。

細胞を攻撃する活性酸素を除去するために多く使われるのが、ミネラルの一種である亜鉛です。

ところがこの亜鉛は、髪の元である「ケラチン」を合成するためにも使われています。

ストレスで活性酸素が増えると、本来髪を作るために使うはずだった亜鉛までも消費されてしまうのです。

亜鉛を多く含む食品やサプリを下記のページで詳しく解説しています。是非参考にしてみて下さい。

亜鉛に美肌効果があるってホント?多く含む食品・サプリ解説!抗酸化作用でシミ・シワ予防

定期的な運動で解消しよう

このような問題を改善していくためには、意識的にストレスを解消していく必要があります。ストレス解消法には様々なものがありますが、心理学・精神療法等でもよく推奨されるのが「定期的な運動習慣」という方法です。カンタンな運動でも体を動かし汗をかく習慣をつければストレスが蓄積されるのを防ぎ、髪の健康な生成をサポートすることに繋がります。

血行改善効果がある

定期的な運動は体の代謝力を上げ、血行を促進させる効果も持っています。また運動によって適度に筋肉が付けば静脈の血流が心臓に戻るのをサポートし、より全身の血の巡りが改善されることも期待できます。

運動による薄毛対策

対策1:ウォーキングを取り入れる

薄毛対策をするためには、「激しい運動をたまに」行うよりも「軽い運動でも定期的に」行った方が効果的です。

特に今まで運動不足だった人の場合、激しいスポーツを急に取り入れると運動習慣が続かない傾向が見られています。ウォーキング等の軽い有酸素運動を、1日15分~30分程度取り入れるところから始めてみましょう。

ただしウォーキング(=歩く)とは言っても、今までどおりノンビリ歩いていたのでは運動効果が得られません。ウォーキングをする時には以下のような点を意識することが大切です。

歩く速さ

心拍数を上げ、体の代謝を高めるの徒歩の速さは「時速4km~5km以上」(1kmあたり10分~12分)であると言われています。まずは「今までよりも早足」を意識してみてください。

歩幅

早く歩こうとすると、ついつい歩幅が小さくなりがちです。なるべく大股で歩くことを心がけましょう。

腕振り

できれば両手は開けて、腕を大きく振りながら歩くと上半身の運動にもなります。

対策2:ストレッチやヨガを取り入れる

筋肉を伸ばし深い呼吸を行う「ストレッチ」や「ヨガ」は、副交感神経を刺激して体をリラックスさせる効果を持っています。運動量自体はやや少なめですが、血流改善・ストレス解消効果を得たい人には効果的です。

また寝る前に軽くストレッチやヨガを行うことで、前述した「睡眠の質」を高めることにも繋がります。ストレッチは1日10分~15分といった短時間でもできますし、「お風呂上がりに」「テレビを見ながら」「家事の合間に」といった様々なシーンで取り入れられます。

「とりあえず今日から何か運動を始めたい」という時のファーストステップとしてピッタリの存在と言えるでしょう。

【おすすめDVD】綿本彰プロデュース Watamoto YOGA Studio ストレッチヨガ

出典:日本コロンビア 綿本彰プロデュース ストレッチヨガ

http://columbia.jp/

初心者~中級者向けのストレッチ・ヨガDVDです。理論的な点からわかりやすく解説をしているため、体が硬い人でも体をいためずに筋肉を気持ちよく伸ばしていけます。ゆっくりとしたスピードですが、続けていくと体が温まりキチンと汗もかけますよ。

できれば辞めたい「タバコ」と「お酒」の対策

様々な生活習慣の中で、薄毛の状態に直撃をしやすいのが「タバコ」と「お酒(アルコール)」の存在です。

飲酒・喫煙が髪に良くない理由とは?

ビタミン・ミネラル欠乏になりやすい

タバコに含まれるタールやニコチンは、ビタミンCと結びつきやすいという特徴を持っています。ビタミンCは頭皮の健康状態を維持するためにも、ケラチンを合成するためにも欠かせない存在なのですが、タバコ1本を吸うことで300mg近いビタミンCが消費されてしまうのです。定期的な喫煙習慣があると、常にビタミンC不足となってしまうわけですね。

またアルコール分解のためには、体内のビタミンB群が多く使われます。ビタミンBは前述のとおり髪の元となる「アミノ酸」の代謝にも欠かせませんし、頭皮の皮脂コントロールなども行う栄養素です。頻繁に飲酒を行うとビタミンが欠乏し、頭皮がベタつきやすくなる恐れがあります。過剰に分泌された皮脂が過酸化脂質となって毛母細胞の働きを鈍らせ、これが薄毛を促進させてしまうこともあるのです。

更にアルコールの摂取は、健康な髪を作るために必要な葉酸・亜鉛・マグネシウム・カルシウムのミネラル類、ビタミンEやビタミンA等の吸収も阻害します。いくら「薄毛に良い食品」を意識的に摂っても、同時に飲酒をしていたらあまり意味がありません。

血行が悪くなる

タバコのニコチンは血管を収縮させ、特に頭皮等の毛細血管の流れを悪くします。またアルコール類の過剰な摂取は肝臓の働きを鈍らせ、いわゆる「ドロドロ血液」を作る原因ともなります。

DHTの量が増える

酒量が増えると肝臓のアルコール分解機能が追いつかず、「アセトアルデヒド」という有害物質が生まれます。顔が赤くなる、心拍数が上がる、フラフラするといったいわゆる「酒酔い状態」は、アセトアルデヒドの血中濃度が上がっていることによって起こる症状です。

近年の研究では、この「アセトアルデヒド」がAGA(男性型脱毛症)の原因であるDHT(ジヒドロテストステロン)の体内分泌量を増加させることがわかってきました。つまり毎日お酒を飲んで酔っている人は、薄毛の原因となる男性ホルモンをドンドン増やしている状態というわけなのです。

飲酒・喫煙関連の薄毛対策

対策1:「休肝日」づくり&アプリの記録で楽しく節酒を

肝臓機能は、アルコールが体に入るとその分解を優先するという特徴を持っています。ごくわずかなアルコール摂取で、4時間以上も代謝機能がストップしてしまうのです。そのため「飲酒量を控えめにして毎日飲む」という方法は、薄毛対策にあまり効果的とは言えません。まずは週に1日~2日からでも良いので、「一切お酒を飲まない日(休肝日)」を作るようにしましょう。

「休肝日を作る」といった節酒・禁酒はダイエットと同じで、記録を付けた方が成功しやすいと言われています。最近ではスマホ用のアプリの中でも様々な「禁酒アプリ」「節酒アプリ」がリリースされるようになりました。いつも手に取るスマホのアプリなら、記録を付けるのもカンタンです。デザインが楽しいアプリを使って記録をすれば、やる気も生まれやすいですね。

対策2:ニコチンパッチ・禁煙ガムを使用する

タール・ニコチンは強い依存性をもたらす成分です。喫煙が常習化している場合には自分の「意志の力」だけで禁煙・節煙をするのが困難であるとも言われています。できれば禁煙外来を受診し、専門医のもとで適切な禁煙法を取るのが理想的です。

「病院に行く時間がなかなか取れない」という場合には、市販の禁煙補助薬(ニコチンパッチ・禁煙ガム)による対処を取るのもひとつの手段と言えるでしょう。ただし禁煙補助薬は、段階的に量を減らすという適切な使用をしないと効果が得られません。使用時には説明書きをよく読み、正しい容量・用法を確認しましょう。

おわりに

今回ご紹介した対策は、いずれも健康な髪の生成に深く関わるものばかりです。でも12個の対策をいきなり全部行い、生活習慣を一気に改善するというのはちょっと難しそうですよね。生活習慣の改善による薄毛対策は、少しずつでも「長く続けていくこと」が大切です。

まずは始められそうな対策の中から1つ~2つ程度をチョイスし、髪に良い習慣を生活リズムに馴染ませていきましょう。そこから徐々に改善するポイントを増やしていけば、髪の状態や育毛ケアの効果にも変化が現れてくるはずですよ。

また、生活習慣の中の食事についてはこちらのページで詳しく説明されているのであわせて読んでみてください。

食事で薄毛対策を!育毛・発毛効果が期待できる栄養素や食べ物とは?