住宅を建てるためには必ず必要なのが「土地」です。土地がなければマイホームを持つことができませんから、土地選びはかなり重要です。しかし、人口が増加しているような地域では、土地は小さく売られるのは仕方がないことなのでしょう。

そこで最近注目されている「狭小住宅」といった小さな住宅。限られた面積を有効活用して住宅を建てることができ、さらに予算も組みやすいと魅力的に感じてしまいそうです。ただし注意したいのが、「土地をフルに使って住宅を建築できる訳ではない」点です。

実は、土地に対して建物が建てられる面積は、その土地の用途地域によって決められています。また、狭小住宅を建てる場合でも最低限度どのくらいの面積の土地が必要などといった取り決めがあるので、知識として覚えておくことは大切なことです。

目次

公簿上の土地の面積が実測と違うことも

不動産を購入する時に、その不動産に関するさまざまな情報を知る上でとても大切なものが土地や建物の面積です。

購入する前の重要事項説明で説明を受ける時に、予備知識がないと聞き流してしまうなどの失敗も考えられます。ある程度の知識を事前に覚えておくと、質問して答えてもらった時にも理解がしやすいものです。まず、知っておきたいのが公簿上の面積と実測の面積の違いがあることです。

登記簿面積

土地の面積は、重要事項説明の項目で「登記簿面積」という表示により知ることができます。そもそも登記簿とは何でしょうか。

かつては登記簿謄本という呼称が一般的で、各管轄の法務局には一筆ごとに所有者や面積等の情報がファイルに保管されていました。現在はその情報がデータ化されコンピューター管理され、それに伴い「登記事項証明書」と呼ばれるようになっています。

これに記されている登記面積ですが、実は実際の面積と異なっていることも珍しくありません。

地積測量図と公図の違い

公図

地の地番さえ知って入れば、誰でも法務局で確認できる登記事項証明書。これによって土地の面積や所有者等の詳細や土地や建物の詳細について情報を得ることができます。それが公図と呼ばれる図面です。

公図を取得すれば、土地の形状や隣接する土地の地番、接する道路などを調べることが可能です。

隣接する道の確認

ちなみに自分が購入したい物件に接する道路らしきものに「道」と表示されている場合は、公道と考えて間違いありません。しかし、地番が入っている時には所有者がいる可能性が高いでしょう。その地番の登記事項証明書を取得すれば持ち主を確認することができます。

地積測量図

このように土地と隣地や道路との関係をざっくり知る上で大きな手がかりとなる公図ですが、面積を知る上ではあまり参考になりません。というのは、公図は地図に準ずるものですから、正確な縮尺のもと記載されている訳ではありません。そのため、面積を知るためには「地積測量図」の確認が重要です。

地積測量図が無い、ズレがある場合

その土地の経歴を知る上で重要な手がかりにもなるこの地積測量図ですが、すべての土地に付随している訳ではありません。過去にひとつの土地をいくつかに分ける「分筆」をした場合には、添付することが義務づけられていたので、そういった経歴がない土地には備え付けられていません。

また、地積測量図が備え付けられていたとしても古い時代のものは測量の仕方も現在とは異なりますし、簡易な地積測量図で、正確な土地の面積とズレがあることも多いものです。

信頼性のある地積測量図

比較的年度の新しく座標により面積が求められている算式が表示されているものなどは、面積についても信頼性があります。

用途地域と住宅の大きさ

新築住宅の購入者は「購入した土地で、敷地いっぱいに建物を建てたい」と考えるでしょう。できるだけ大きな建物にすれば部屋や収納スペースを多くでき、間取りの自由度も高くなるからです。

しかし、すべての敷地いっぱいに大きな建物を建てると近隣の住宅との間も狭く、日当たりも悪いという状態が起こってしまいます。

地域による建物の制限

住宅を建築する際には、土地がある地域の都市計画法の用途地域と言われるものの規定に沿って建てなければなりません。

大きく分けると「住居地域」「商業地域」「工業地域」とになります。

住居地域

「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」に分けられています。

低層住宅のための地域である低層住居専用地域は、基本的に低い住居のための地域ですが、小中学校や小さな事務所、商店なども建築可能です。

中高層住居専用地域になると、病院や大学など面積条件をクリアした少し面積の大きな建物が建築可能です。

商業地域

商業地域は「近隣商業地域」「商業地域」に分けられ、周辺に居住する人の身近に密接な商業施設等が建築される地域です。

工業地域

工業地域は「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」と分けられています。その中でも工場の事業内容によって建てられる地域とそうでない地域があります。工業専用地域は、内容問わずどんな工場でも建築がOKです。

建ぺい率・容積率とは?

このように用途地域の種類によって、制限がかかっていて建物の目的ごとに制約があります。基本的に一般的に人が住むような住宅は「工業専用地域」以外であれば建築することができます。

しかし、「住宅が建てられる地域ならどんな建物もOK」ということではありません。その地域ごとに面積や容積、高さの制限を守らなければならないのです。

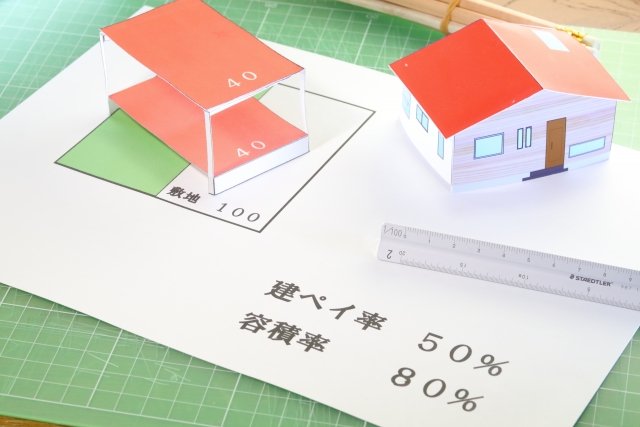

前述した用途地域のエリアごとに「住宅の大きさ」を制限しているのです。住宅の大きさは、地域ごとに「建ぺい率」「容積率」として定められていて、その範囲内で建物を建築しなければなりません。

建ぺい率・容積率というキーワードはなかなか聞き慣れないという方も多いのでしょう。土地に建物を建てる際には、次のような面積が関係してきます。

計算方法

- 敷地面積:土地の面積

- 建築面積:住宅の1階部分の面積

- 延べ床面積:住宅の全ての階の面積を加算した面積

土地の面積のことを指す「敷地面積」、住宅の1階部分の面積を指す「建築面積」、1階部分の面積と2階部分の面積を足した面積(3階建ての場合は3階部分もプラスする)を指す「延べ床面積」です。これらの3つの面積を計算して次のように建ぺい率・容積率を算出します。

- 建ぺい率 = 建築物の建築面積 ÷ 敷地面積

(敷地面積に対しての建築面積の割合) - 容積率 = 建築物の延べ面積 ÷ 敷地面積

(敷地面積に対しての延床面積の割合)

例えば…

例えば用途地域を調査し、建ぺい率60%、容積率200%と定められている地域だとします。

この場合、敷地面積が100平方メートルの土地ならば、建ぺい率の100平方メートル×60%=60平方メートルまでの建築面積の住宅が建てられることになります。

また、容積率が200%だとすると100平方メートル×200%=200平方メートルまでの延べ床面積の住宅の建築が可能です。

仮に敷地面積が100平方メートル、建築面積=60平方メートル、延床面積=120平方メートルといった住宅の場合、建ぺい率および容積率に違反していないことになるのです。

角地の緩和

各自治体の条例によって異なる部分もありますが、敷地が角地などの場合、緩和措置によって建ぺい率が若干緩くなったりもします(加算10%)。

道路の幅員が関係する容積率

用途地域によって定められているのが「指定容積率」です。容積率にはもう一つあり、前面道路によって容積率の求め方が異なります。

住居系の用途地域の場合「道路の幅員×0.4」、それ以外の場合には「道路の幅員×0.6」となります。例えば、敷地に接するのが4m幅の道路がひとつだとすれば、4m×0.4=160%と容積率が算出されます。

容積率は「用途地域で指定されている指定容積率」と「道路を基準にした容積率」のどちらか低い方になります。

指定容積率が200%の場合でも道路を基準に計算した場合に160%となれば、そちらが容積率になります。先ほどの例にあったように100平方メートルの敷地の場合、100平方メートル×160%=160平方メートルまでの延床面積の建物の大きさが限度になります。

住宅購入時に気を付ける点

このように、土地を購入して住宅を建てる場合には、定められている建ぺい率・容積率を守る必要もあります。また建売の新築住宅、中古住宅を購入する場合にも、敷地や延床面積から建ぺい率・容積率を算出して違反のない住宅を購入することが望ましいです。

特に古い時代に建てられたような中古物件は、リフォームなどにより増築を繰り返して、容積率を違反していることもあるので十分な確認が必要です。

最低敷地面積をクリアしてない狭小住宅

土地や住宅はコンパクトになればなるほど費用が少なくて済むので、狭くても立地が良い地域に狭小住宅と言われる小さめの家が注目されています。一般的には狭そうな住宅であっても立地が良ければ購入意欲は高まります。

ただし、都市計画による用途地域で「最低敷地面積」の条例があることもあるので注意が必要です。

最低敷地面積とは

最近では狭小住宅という言葉も耳にするようになっていて、小さな土地の有効活用も注目されています。マイホームへの夢を持つ人達にとっては、魅力的な点と言えます。

しかし、最低限度を設けないことで分譲地を細かい分割をした土地が売られて自由に建築されては、街の景観を損なうことにもなりかねません。

また、狭小住宅と言われる物件が近隣に並ぶことで、景観以外にも地震や火事等の被害が拡大するリスクが高くなります。地域に住む人たちの安全を確保するとともに、気持ちよく住むことができるように「このエリアには○平方メートル以下の敷地はNGですよ」という最低敷地面積が定められているエリアもあります。

違反のケースがある?

例えば、条例により「60平方メートルを最低敷地面積とする」と決められていた場合、それ以上の面積で売り出すには、そのエリアの土地の価格が高く広い面積だと販売しにくいことがあります。

そこで細かく分譲し多くを売れば販売業者の利益が上がるので、最低敷地面積に違反して土地を多く売る業者も時々います。住宅購入を検討している方がよく調べたら条例違反だったということもあるのです。

違反を行う業者の中には、一度大きな面積で建築確認申請を行いOKが出た後に土地を分筆(分けて)して小さくし、小さい住宅を建てるという違反建築を行うこともあります。

住宅ローンでは?

上記のような背景もあり、狭小住宅など小さな敷地のケースは住宅ローンが通りにくいことがあります。

既存の住宅がある場合は?

これらの最低敷地面積の条例は、今現在の新しい分譲地に対してのものです。条例が制定された後に分譲して販売された土地が制約を受けます。

そのため、条例が制定される前にすでに建築されていたような狭小住宅の場合は条例に違反しているとは考えなくてもいいことになります。その建物が建築された時期や条例が制定された時期をしっかりと確認することが大切です。

違反物件を購入しないためには

上記のように用途地域別の建ぺい率・容積率、最低敷地面積など住宅を建築する際には知っておきたいことがあります。

役所、法務局での調査

用途地域は自治体で調査することができます。既存の建物がすでに建っている場合には、その用途地域で定められている建ぺい率・容積率に違反していないか算出してみるといいでしょう。

また、法務局で登記事項証明書のチェックも重要です。条例が制定された後に土地が分筆されて最低敷地面積よりも小さかったり、建築時期が制定後だったりすると違反建築の可能性が大きく住宅ローンの通過は厳しくなってしまいます。

この場合は、条例が制定される前なのか後なのかによって、再建築できるか否かにも大きく関わってきます。住宅ローンが通過しないだけでなく、価値の低い土地を購入してしまうことにも繋がります。

重要事項説明の義務

その土地に最低敷地面積の規定がある場合には、販売業者は重要事項で説明をしなければならないことになっています。しかし、先ほどの例のように違反をする業者もいることは事実ですから、いかに回避できるかは購入側の事前チェックにも関係してきます。

まず、狭小住宅と言われるような建売住宅の場合は、事前に販売業者に「建築確認済証」を見せてもらいましょう。そもそも建物を建築する場合には「建築確認」をしてもらうことが必須です。建築確認がおりなければ住宅を建築することはできません。

さきほどもお話ししたように、違反にならない面積で建築確認申請をし「建築確認済証」が発行されて、その後分筆しているケースもあります。

建築確認済証の敷地面積と重要事項説明書に記載される敷地面積が同じか確認をしておくことが大切です。

狭小住宅を買う前のチェックポイント

- 事前に販売業者に「建築確認済証」を確認

- 「建築確認済証」と重要事項説明書の敷地面積が同じことを確認

まとめ

このように狭小住宅の建売住宅の中には「違反物件」が隠されていることもあるため、住宅ローンが通過しにくい現実があると知識として覚えておくといいでしょう。

また、最低敷地面積以下の中古物件であっても、それが条例制定前の時代のものであれば、この限りではありません。住宅建築には、さまざまな法律や条例のもとに建築許可がおりるものです。

販売業者から説明を受けた時に、何も知らないのとある程度の知識があるのでは、内容把握力が違ってきます。マイホーム購入で失敗しないように、事前に情報収集をすることや予備知識を持つことはとても重要です。