マイホームを購入する時にはすべての土地が正方形や長方形など形が整っている土地とは限りません。実は、形状が通常とは違った不整形地もよく見かけるものです。

特殊な形をしていることから一般的な形状の土地とは違った特徴もあるものの、購入する時には知識として覚えておきたい注意ポイントがあります。

目次

不整形地とは?

新築住宅を選ぶにしても、中古住宅を選ぶにしても「土地の形」は今後の資産の評価に大きく関係してきます。昔ながらのエリアでは、旗竿地、三角形、台形、L字形、鍵型地、凸型地など特殊な形状の不整形地と呼ばれる土地もいまだたくさん存在します。

また、市街地の分譲地などでも少しでも区画を多く売りたい不動産業者が区画を工夫して特殊な形状の土地を売り出すケースも少なくありません。

これらの土地は、建築基準法で定められている条件をクリアさえすれば、住宅建設は可能ではありますが、一般的な整形地と比較するとどうしても制限される部分が多いのが難点。不整形地は「資産」としては減価されてしまう土地です。

それでは、次に不整形地のうちのひとつである「旗竿地」についてお話ししていきます。

旗竿地とは?

先ほども少し触れましたが、「旗竿地」という言葉をご存知でしょうか。

あまり聞いたことがないという方も多いかもしれません。上空から見ると、土地の形状がまるで「旗」のように見えることから旗竿地と言われています。旗竿地は道路に接している間口の部分が狭く、「竿」の部分に見える通路部分から奥まった場所に建物を建築します。

不動産用語では、「路地上敷地」や「敷地延長」などとも言い、特殊な形状の土地とされています。通路部分を「路地状部分」、住宅を主に建築することができる奥の部分を「有効宅地部分」と言います。

- 旗竿地 = 路地上敷地 = 敷地延長

- 通路部分 = 路地状部分

- 有効宅地部分 = 旗竿地-通路部分

旗竿地の竿の部分は私道ではない?

旗竿地の土地では、道路と住宅の敷地を繋ぐ部分として通路部分があります。上から見ると、旗の竿の部分ですね。何となくこの部分は「私道なのでは?」と考えがちですが法律的には私道という扱いにはなりません。旗竿地の接面道路は、「竿」部分に接している道路を指します。

通路の幅に要注意

建築基準法では住宅を建てることができる土地は「道路に2m以上接すること」が条件になっています。そのため、旗竿地に新築住宅を建設する時には、通路部分が道路に2m以上接しているかどうかを確認しなければなりません。

また、すでに既存の住宅が建っている中古住宅購入の場合も注意が必要です。道路に接している部分が2m未満であっても、既存の中古住宅にそのまま居住するのであれば問題はありませんが、将来の建て替えに支障がある土地なのです。

道路に接面している部分が2m未満の新しく建物が建てることができない物件のことを「再建築不可物件」と言いますが、このような物件は手放しにくい、あるいは安価でしか取引できないと見なされます。ゆえに、住宅ローンを借りる際の担保評価としても相場よりも低めでしか見てもらうことができずに難色を示される土地です。

通路部分の幅が「2m以上」「2m未満」かによって、再建築できるかどうかの分かれ道となりますので要注意です。

住宅に面する道路部分については「道路と住宅用土地購入のチェックポイント」のページで詳しく説明しています。

路地状部分(通路部分)の長さにも注意

マイホームを購入したならば安全に住みたいと願うのは誰もが思うことです。そのため、安全に配慮して住宅を建てるように、建築基準法だけでなく各自治体でも条例として規制されていることが多いです。旗竿地のように特殊な形の土地は、特に細かい条例が定められているケースが一般的です。

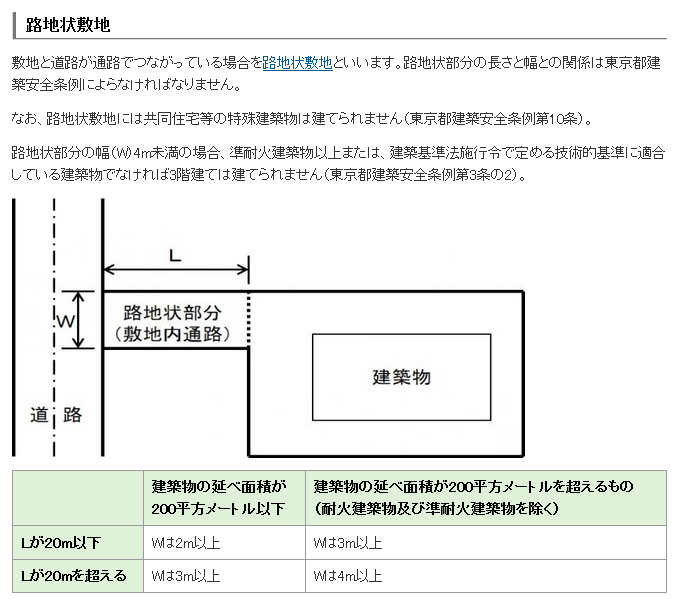

例えば、東京都の旗竿地に関する規制は以下のようになっています。通路部分の長さが20m以下の場合は幅員2m以上でOKですが、20m以上の長さになると幅員は3m以上必要になります。また、通路部分の幅員が4m未満の場合には、万が一の災害時の消防車の侵入の関係で3階建て以上の住宅が建てられません。

このような細かい規制は、その地域によって具体的に異なる部分も多くあります。旗竿地を購入する場合は全国統一の建築基準法だけでなく、それぞれの自治体の規制もしっかりと把握しておきましょう。

路地状敷地(足立区HPより)https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-shinsa/machi/kenchikubutsu/toku-k-43-1t-doro.html

通路部分と建ぺい率・容積率

道路から奥へ入るスタイルですから、通路部分は通路としか利用することはできません。建物が建てられる有効宅地部分が狭くなり、どうしても損をしているイメージがあるかもしれません。

例えば、敷地面積が100平方メートルの旗竿地があったとします。幅員2mで長さが10mの通路部分が20平方メートルであれば、建物が建てられる有効宅地面積が80平方メートルということになってしまいます。通路部分は住宅を建てることができませんが建ぺい率や容積率(※)の計算時には敷地面積として含むことになります。(建ぺい率:土地面積(所有)に対する建築面積の割合)

建ぺい率が60%の地域ならば、60%の60平方メートルを建築部分に使えます。この際、通路部分を除いた80平方メートルの有効宅地部分に60平方メートルの建築面積をとることができるという計算になります。

一方、延べ床面積の割合を決定する容積率ですが、前項でも述べたように自治体によっては安全性の観点から高さの制限があるためギリギリまで使えないこともあります。

制限や規制があるという面では流通価格も安くなりますので、住宅ローンの担保としての評価は低めになります。

※建ぺい率と容積率については当サイトの「狭小住宅は自分なりに調査することが重要?」のページの「建ぺい率・容積率とは?」のセクションで解説しています。

- 旗竿地の通路部分は建築できない

- 通路部分の面積は建ぺい率や容積率の計算面積に含まれる

旗竿地のメリット、デメリット

旗竿地は土地の評価が低い点を述べてきましたが、メリットやデメリットが存在しますから十分に検討しながら選択することが重要です。

旗竿地のメリット

旗竿地のメリットについて見てみましょう。

近隣相場よりも安くてお得?

旗竿地は土地の評価が低いため、周辺相場よりも安く売られていることが多々あります。

プライバシー重視の方には高評価

道路から奥まった部分にあるため、通行人の目を気にする必要ありません。車が通行する音もそれほど気になりませんし、外に洗濯物を干す時も通行人の目が気になりません。プライバシーが確保されている土地と言えます。

実際のところ、交通量が多い道路沿いに建つ住宅は、騒音の問題も大きく不人気。しかも、車が住宅に突入してくる危険性もあります。

それと比較すれば、旗竿地ならそういった心配が皆無。プライバシー面にプラスして、車の事故に巻き込まれるリスクもなく安心な土地と考えることができます。

通路部分に車を駐車できる

前述しましたが、通路部分は「道路」ではありませんから、車を停める駐車場として活用することができます。通路部分を駐車場として利用することで、奥の敷地部分をより広めに使うことができるでしょう。

旗竿地のデメリット

一方、デメリットとは何でしょうか。

通路部分への出入りが大変

先ほどメリットの項目で述べた「通路」部分の活用法ですが、通路の幅が狭いほど出入りが大変というデメリットがあります。

前面道路の交通量が多いと、細い通路部分に車での出入りが難しくなります。通路部分が長ければ駐車できる台数が多くはなるものの、縦列駐車で並べるので奥に停めた車が先に出る場合など、出入りの順番によっては入れ替えするのに手間があり不便です。

ギリギリな幅は..

また、駐車場として通路部分を利用した場合には幅員が2mをクリアしていても、通行するには結構狭さが気になってしまいます。助手席側をギリギリに片側に寄せて止めても、運転席側の余裕はそれほどありません。

車幅は、軽自動車なら1.5mほど、普通車ならば1.7mほどです。しかし、この幅は車体だけのもの。ドアミラーを含めるともう少し幅が必要になります。ドアの開け閉めをして、人が乗り降りすることを考えると、だいたい2.5~3mの幅が欲しいところです。

現在所有している車の大きさにもよりますが、毎日車を利用している場合には重要視すべき点です。そして、自転車を所有している場合も狭さを感じてしまうでしょう。2m弱の幅員の場合、車を停めた脇を通るのは厳しいものがあります。

理想的な通路部分の幅

幅が3mあれば人間も自転車の通行も問題なく行えるので「通路部分の幅」は重要なところです。

このように同じ旗竿地でも、通路部分の幅により不便さの感じ方が違います。

建築・取壊し時

通路部分が長いため、大きなトラックや重機が入ってくるのが難しくなります。建築資材の搬入、古い建物の取り壊しなども人力となり人件費がかかってしまいます。一般的な土地の形状の住宅と比較すると、数倍の取壊し費用を要するケースも頭に入れておく必要があります。

新築時にはインフラもチェック

さらに新築の際に注意したいのは、インフラが整備されているかどうかです。水道やガス管などが引き込みされておらず、新しく設置する場合には通路の距離分の費用が余計にかかってしまうことになります。

防犯上の問題がある

通行人の目に触れにくいというメリットの反面、誰かが侵入してきても周りから見えにくいため、空き巣に狙われるリスクが高くなります。対照的なメリットとデメリットが混ざっている部分と言えるでしょう。

日当たりが悪くなる

周囲が建物に囲まれているため、どうしても日当たりが悪くなってしまいます。周辺の住宅との距離にもよりますが、1階は日中でも電気が必要だったり、2階でも隣家が近く窓が開けづらいなどの欠点があります。

このように旗竿地にはメリットやデメリットが存在します。しかも、担保としての評価が低くなってしまうため、住宅ローンを利用する場合には熟考したいものです。

旗竿地の担保評価

住む上で旗竿地にメリットを感じるのは考え方次第ですが、住宅ローンの利用時にはマイナスとなりがちです。住宅ローンの利用は新築の時だけではなく、リフォームの際に利用することも有ります。

この際、担保として土地および建物が評価されるものですが、建物は築年数が20年ほどと古くなると担保としての価値はゼロに等しく「価値がない」と判断されてしまい、土地の担保評価が高く求められます。しかし、旗竿地が評価の低い土地なので住宅ローンの融資が難しくなるのは避けられない現状なのです。

その他の不整形地

このように、いろいろと注意が必要な旗竿地のお話をしてきましたが、その他の不整形地についても考えてみましょう。

面積は十分な広さだけれど…

同じ面積の「整形地」と「不整形地」が同じ地域にあれば、資産価値は一緒なのでは?と思いがちです。しかし、実際に建物を建てる時には「整形地」と「不整形地」で同じ間取りの建物を設計することは不可能です。

不整形地の場合には、その形状に合わせて独特の形をした建物を造らなければなりません。独特な形のオリジナリティ溢れる住宅は素敵ですが、柱、外壁、屋根、梁などの資材が増えてコストがかかってしまいます。

単純に面積だけで評価がされる訳ではありません。

購入する時はお得..でも

国家資格を持つ不動産鑑定のプロフェッショナルである不動産鑑定士が鑑定評価をする時に参考にする「土地価格比準表」という国土交通省が通達したものがあります。これによると、評価の上で標準的な画地の形状と比較して、不整形な土地に補正をかけながら資産としての価値を減価していきます。

「土地価格比準表」の中の不整形地の補正率

- 【普通】標準的な画地の形状とほぼ同じ形状の画地=1.00

- 【やや劣る】やや不整形地の画地=0.95

- 【劣る】不整形の画地=0.90

- 【相当に劣る】相当に不整形の画地=0.85

- 【極端人劣る】極端に不整形の画地=0.70

一般的には土地の評価は「有効に利用できるかどうか」が判断のポイントになりますので、不整形の程度によっては、上記のように5~30%は減価され、標準の画地と比べ評価がかなり低くなる傾向にあります。

そのため、住宅ローンの際の担保価値も低くなるなど、借り入れがスムーズにいかない可能性もあります。

国土交通省 土地の価格

http://tochi.mlit.go.jp/kakaku

まとめ

旗竿地を含め、不整形地は一般的に流通価格が低く、購入時には周辺と比べるとお得感があります。ただし、それだけで購入を決めるのもリスクが大きい土地です。

購入を検討する場合は下記の点を確認しましょう。

- 建築時のコストが高くなる可能性

- 再建築ができるかどうか(中古住宅の場合)

- 将来手放す際の売りにくさ(担保価値)