マイホームを購入すれば、そこが生活の中心になります。職場や学校に通いやすい、生活しやすいという点を重要視して探す方が多いでしょう。そして立地が気に入った場合には、すぐにでも購入したくなるものですが、都市計画に基づきさまざまな制限がある土地であることもあります。

分譲を検討している土地が「道路予定地」の場合

ハウスメーカーが販売する分譲地は、これから住宅が立ち並び発展するイメージがあるものです。土地を購入して、それから建物を建築するのでゼロからスタートできる真新しい感覚があります。分譲地ということで安心感がある気もしますが、購入前に確認しておきたいポイントがあります。

そのポイントは購入したい土地が「都市計画施設区域内」かどうかということ。計画の対象地域のため、今後周辺一帯が計画のために住宅地として扱えない可能性があるということです。そんな計画がある土地にマイホームが建てられるものでしょうか。

都市計画施設区域内とは?

土地計画法11条に定められている「都市計画施設」は道路や公園などのことです。これは将来に向けて、公園や道路にしようという計画があるという意味です。

何十年も前の計画が長い間保留にされ、現段階では道路になる予定がない…という場合、「立地もいいし購入してもいいだろう」と思ってしまいそうです。しかし、その計画が動き出した場合、その土地は計画通り道路にするための工事は始まり、当然のごとく立ち退きをしなければならないことになります。

購入前に事前に確認

都市計画で道路の予定地になっている場合、販売業者から事前に説明されることが一般的です。特に契約時の重要事項説明で話さなければならないことになっています。ただ、検討時に教えてもらえれば一番いいのですが、契約直前に知るのも困りますよね。

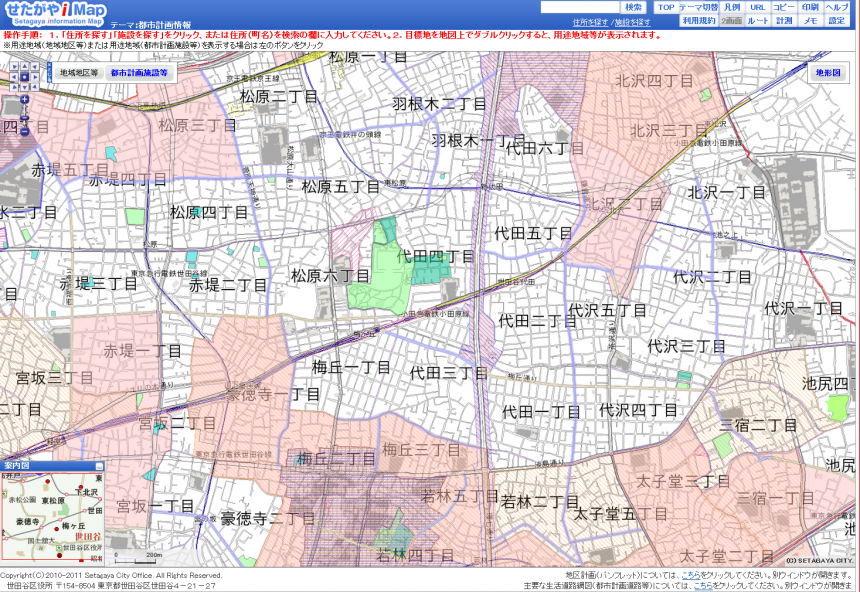

そこで、購入を考えた時に自分で調べることも大事です。役所で都市計画図を閲覧させてもらうのも一つの方法ですが、最近ではインターネットを利用して都市計画情報を確認できる自治体も増えてきています。道路予定地の場合、地図上に道路の計画ラインが引かれています。

また、その計画が計画の段階である「計画決定」なのか、事業を実行することが決まった「事業決定」なのかについての確認も大切です。役所で話を聞けばある程度の情報は分かるものの、現地を自分の目で確認することも重要です。道路を拡幅するために、周辺の整備が進んでいるなら周辺の土地が柵で囲まれているのを目にすることもできるでしょう。

そして、少し離れた沿線上で道路拡幅工事が行われていれば、近いうちに計画が実行される確率が高くなると考えてもいいのかもしれません。販売業者だけでなく役所や現地で自分の目で近隣周辺をチェックしてみることが大切です。

事前のチェックポイント

- 都市計画図を確認

- 「計画決定」か「事業決定」か役所で確認

- 自分の目で現地を周辺からチェック

道路予定地でも家の建築は可能?

調査の結果、計画段階であるならば、建築をすることは可能です。そもそも、都市計画では計画されてからすぐ事業が決定される訳ではなく、実行まではかなりの長期間になるものです。

そのため、計画段階では、都市計画法に定める条件のもと、都道府県知事の建築確認を受けることができれば建築可能です。

- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること

- 2階建て以下であること

- 地下がないもの

これらの条件を満たしていれば、計画が実行される時には移転や取壊しが容易にできるものと見なされ、建築を許可してもらえるでしょう。

ただ、建築はできますが道路になる計画がある以上、それが10年後なのか30年後なのか廃止になるかは分からないのが現状。もし、計画が決定となれば、どうすべきかという点についても、自分なりに調査し把握しておくことが大切です。

住宅ローンの審査でも

住宅ローンの審査の時にもしっかりとその旨を伝えなければなりません。建築が可能だからといって住宅ローンの審査が通るとは限りません。審査が通った場合でも将来的に道路になる可能性が高い土地であるならば支払いの期間などについても十分考慮する必要があります。

部分的に計画内に入っている場合

購入を検討している土地が全部計画ライン内に入っていることもあれば、半分や1/3かかっていることもありますが、何が違うのでしょうか。実は、どちらも立ち退かなければならない点では一緒です。

一部分だけ計画にかかっている場合、建物の一部分だけを取り壊して道路として提供することは不可能です。そのため、結局は引っ越さなければならない結果になるのです。建物を解体する費用や移転費用については、適性に評価をしてもらい立ち退きする場合には補償されます。

計画内に入っていない部分的に残る土地

計画内に入ってない残りの土地についてはどうなるのでしょうか。もし、残った土地が「狭い」「形が悪い」など従来のように利用できない土地なら、残地補償の対象となるケースもあります。

重要事項説明の義務

土地を販売する業者には、契約前に不動産に関する重要事項の説明の義務があります。

重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要」という項目に、道路予定地である旨の記載がされていれば、都市計画施設の区域内であることを指しています。

事前チェックが重要

ただ、重要事項説明が契約当日の場合には、難しい専門用語が並ぶことから理解できずに契約してしまう流れになってしまっては大変です。

契約は自身が納得してからが重要ですから、その場で「道路予定地である」という重要項目を知るよりも、事前に自分で調べることは本当に大切なことなのです。

土地探しのポイント

疑問に思ったことは、納得いくまで話を多方面から聞く姿勢が土地探しで失敗しないコツです。

購入すべき?

マイホームを購入するということは人生において何回も行えるものではありません。多くの人は、その土地での長い将来を思い描いているものです。そのため、道路予定地を購入するならば、将来住み替えをする可能性についてもしっかりと念頭において考えるべきものです。

立ち退く場合には評価基準によって補償をしてもらえたとしても、それが納得のいく金額なのかそうでないかはその時になってみないと分からないものです。購入すべきかどうかの判断基準は、個人によって違います。じっくり考えての購入をお勧めします。

道路予定地を購入するなら…

- 住み替えする予定を入れておく

- 補償金額はその時になるまで不明な点も念頭に入れる

建物の再建築が不可!?「市街化調整区域」のマイホーム購入について

日本全域の土地は、都市計画法によって今後の街づくりの計画から区域分けされています。それによると、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外の3つに大きく分けられ、都市計画区域内では「市街化区域」「市街化調整区域」、そのどちらでもない「無指定区域」に分けられ、建築についての定めがあります。

「市街化区域」と「市街化調整区域」の違い

市街化区域

市街化区域では、市や町、村などの市街地の中心的地域が含まれます。住宅が立ち並び、人々が常に行き交っている地域が市街化区域です。

この区域では、今後、街を発展させるために道路や公園等の整備を積極的に行い、市街化を図ろうとされます。そして、さらに細かく用途地域の指定があり、地域ごとに建築規模や用途の制限があります。一般的に住宅を購入しようという場合には、市街化地域であることが多いでしょう。

市街化調整区域

一方、市街化調整区域は「市街化を抑えよう」とされる区域のこと。基本的には、建物の建築が不可の区域です。その区域の土地や中古住宅を購入する際なども注意が必要になってきます。

市街化調整区域は絶対に建築できないか?

基本的には住宅の建築ができない市街化調整区域ですが、建築が認められるケースもあります。農業や漁業、林業などに従事している人が居住用として建てる住宅の場合には、基本的には特に許可は必要ありません。

農家の分家としての建築

農業従事者の子供が市街化調整区域に住居を建築する場合は、許可を取れば建築が可能です。要するに「農業の分家として住宅を建てる」という申請をし、許可が得られることができれば建築可能ということなのです。ただし、いくつかの要件を満たしていることが必要です。

- 結婚やUターン等の住宅建築をしなければならない適切な理由があること

- 建築する人が本家から見て3親等以内の親族であること

- 既存の農家集落地域の土地であること

また、基準を満たしていても自治体ごとに細かな条件などがあるので、確認しなければなりません。

そして、注意したい点が農家住宅の分家として建築するということは、この先第三者に売却する場合には売却が難しくなるということです。売買時に、用途の変更(農家住宅から一般住宅)をしなければ、買い受けた人が居住することさえ厳しくなるケースもあります。

そういった処分性が低いという観点から見ると、住宅ローンを利用するのが難しいという点についても理解できそうです。

開発許可がおりている場合は建築できる

開発許可を受けている分譲住宅などのケースは建築することが可能です。ただ、市街化調整区域の場合には、許可がおりた場合でも建ぺい率や容積率など制限されることも多く、市街化区域のような自由度はあまりないといってもいいでしょう。

必ず確認したいのは…

また、問題と感じられるのが上下水道やガス関係です。市街化区域のように生活に支障がないほど整備されているとは言えず、住む場所によっては新たに整備する場合の費用が自分で負担しなければならないケースもあります。

開発許可がおりて建築できる場合でも、ライフラインの確認は大切です。特に周辺に住居がない場合には、新たに引き込みする必要もあるので土地そのものが格安で購入できたとしても、総合的に考えると高くつくケースさえあります。

すでに建築されている中古住宅を購入する場合

中古住宅を購入する場合のキーポイントとなるのは、市街化調整区域という線引きがされた以前に建設されていたかどうかということです。

線引き前から宅地にある中古住宅

都市計画により、市街化調整区域という線引き前から住宅があった場合などは、所有者にとっては後からできた規制により、さまざまな条件により立て替えが制限されるのは不満に思ってしまうものです。そのため、同じ条件で建て替えするならば再建築可能としています。ただし以前から「宅地」という用途であった確認が必要です。

線引き後に建てた中古住宅

一方、線引き後に建てられた中古住宅の場合では、当時の所有者が開発許可を得て建築された住宅です。すると他人に売買するという時点で開発許可を受ける時の条件と変わってしまうことになります。購入自体は可能ではありますが、再建築や増改築ができない可能性も大きいです。自治体の窓口や専門家などに相談してみることも重要です。

将来的に売却しづらい区域

マイホームは「土地と建物」をセットと考える必要があります。建物自体の購入のほか、「土地の利便性も購入する」と考えなければなりません。

市街化区域周辺の場合は、人々が生活するための整備が整っていて、交通、日常生活に必要なものの購入場所、子供達の学校、銀行や郵便局、病院などが地域に揃っていることが多いもの。

しかし、市街化調整区域の場合、そういった施設が離れていて「利便性」として考えると暮らしにくいと感じる点が多いのかもしれません。市街化区域では当たり前のアスファルト舗装道路もなく、砂利道のことも多いです。

自然があって見晴しが良く、周囲に家がないので日当たりが良いというメリットもあるものの、上記のようなデメリットを全く感じないことはないでしょう。購入前には、現地調査に行くなど周辺状態の確認をすることは重要です。

住宅ローンが通りづらい?

建て替えなどでさまざまな制限を受けることが一般的で、将来「住み心地が悪いから…」と売却を考えた時、売りづらいことを認識しておくべきでしょう。

土地の評価を受ける時にも低い評価となり、将来的に処分が難しいことから、担保としても価値がないと考えられることが多いです。申請者の収入や財力も関係してくるので一概には言えませんが、住宅ローンが厳しいと考えられるのが一般的です。