都市部など一般住宅の敷地が狭いケースはよくあります。地方と比べると、開発によって分譲される宅地の区画も狭めで、敷地を有効的に活用するためのことで珍しくありません。

しかし、そういった狭い区画の場合、購入時にはリーズナブルな土地でも、隣地や接面する道路との関係があまり良くないため、さまざまな問題に長く悩むという可能性も出てきます。

そこで、隣地との境界や行き止まり道路について事前に確認しておきたいポイントについて紹介していきます。

隣との間隔が狭い住宅

隣地との間には必ず「境界」と言われる土地の区切りがあります。住宅を建築する上で、さまざまな法律を守ることは当然ですが、まずは「所有する土地の範囲がどれだけか」という境界線の確認をすることはとても重要です。

実は、「境界」が原因で隣地との問題が起こることもよくあることです。そこで、境界を含めた隣地との間隔について考えてみたいと思います。

隣地との境「境界標」

土地と土地の間には、それを区切る線である「境界」という境目が必ず存在します。「こちらは私の土地」「そちらは隣地」という区別のラインです。そういった目印がないと、いつのまにか隣の土地を無断で使用してしまうなど、争いの火だねとなってしまうこともあるでしょう。

しかしながら、一般的な宅地である土地に明確な線が引かれている訳ではありませんから、とても分かりにくいものです。実際には、境界標と言われる目印が設置されていることが多いです。境界標と言われる杭は、敷地を囲むように「点」のように数か所設置されていますので、その点を結んだラインが「境界」であると確認することができます。

境界が問題となるタイミング

普段はあまり意識することがない「境界」ですが、建物を建てたり、売買を行ったりなどのタイミングで揉め事が起こることがあります。

境界標が設置されている土地なら、それぞれの土地が明確になって確認しやすく、境界問題が起こる可能性は極めて低くなることでしょう。土地を購入する時には、現地の境界標を確認するのはとても重要です。

「筆界」と「所有権界」

「境界」とひとまとめにお話してきましたが、実は境界には「筆界(ひっかい)」、「所有権界(しょゆうけんかい)」というものがあります。さらに聞き馴染みのないワードが出てきて戸惑っている方もいるかもしれません。

筆界

別名「公法上の境界」と言われる「筆界」は法務局で登記されている図面に沿った境界です。法務局に行くと、公図や地積測量図で土地の形状が分かるかと思いますが、これは自分勝手に変更することはできないものです。このように、登記がされているものに沿った境界が筆界です。

所有権界

「所有権界」は法律上、形状が定められているものの、隣地との形状によっては、「お互いに使いやすいように変更しませんか」と話し合いでまとまるケースもあります。隣り合う土地が不整形の土地の場合は、お互いに土地を提供し合えば整形地として利用できることもあります。

このように「話し合い」だけで決めた境界を「所有権界」と言います。実は、「境界」についてアバウトだった昔には、こうしてお隣さんとの話し合いで済ませていたことも多いです。

問題となるのは?

しかし、所有者の代が変わったり、全くの他人に売買していったりという流れで本当の境界である「筆界」が問題になることも多くあります。

公図だけでは正確な境界確認をすることは難しいですが、公図をもとに現地を確認すると、現況の利用方法で疑問に思うケースもあります。そのような土地を購入するならば、しっかりとした境界確認をすることはとても大切です。

購入前に必ず確認

素人では分かりにくいこともあるので、専門家の方に相談してしっかりと境界標を設置してもらうようにするのもいいでしょう。境界を確定してもらうために専門家に依頼することは費用がかかります。

購入後の場合には、所有者となった当事者が負担すべきことでありますが、売買契約の前ならば売主に負担してもらえる可能性もあります。これについても十分な話し合いが必要になりますが、事前知識がない状態で契約してしまって後悔に繋がらないように、知識を持っておくことも大切です。

費用については法務省の筆界特定制度というものがあり、そのQ&Aが参考になります。

法務省 筆界特定制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.htmlQ7 筆界特定には,どのくらいの手数料が必要となりますか。

A7 申請の手数料は,土地の価格によって決まります。たとえば,申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には,申請手数料は,8,000円になります。Q8 手数料以外に費用が必要となりますか。

A8 手続の中で,測量が必要となることがあります。そのときには,測量費用を負担する必要が生じます。

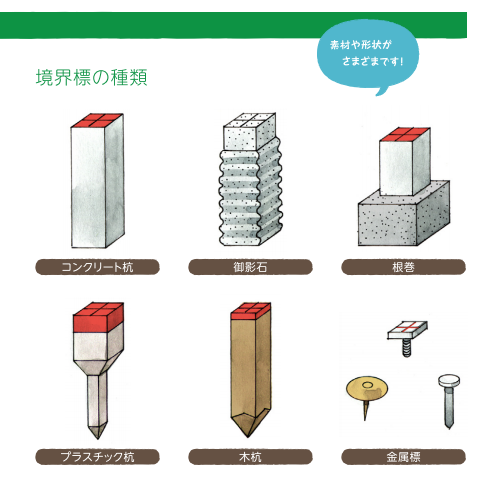

境界標の種類

ひとくちに「境界標」と言いますが、実はその種類はいくつかあります。

境界標の中には、最も多く使用されている「コンクリート杭」のほか、「石杭」、「金属杭」などがあります。コンクリートは重みがあって長く耐久してくれるため、使用されるケースが多いです。花崗岩でできている「石杭」も耐久性が高いため使用頻度が高めです。

【境界標の種類】

- コンクリート杭

- 石杭

- 金属杭

- 石杭

また、杭を打つ土地の事情によっては、「金属杭」というコンパクトな杭を使用することもあります。一般的に仮杭として使われる「木杭」は、木製なので腐りやすく長持ちしないデメリットがあります。杭のトップに赤く着色されていて分かりやすいこともありますが、実は単なる石のみで分かりにくいケースも多いです。

境界標がないケース

境界標については「これでなければならない」という決まりはありません。そのため、中古住宅購入など、古くからの土地の取引だと、境界杭が簡素なもので土や草に埋まっていて見えにくい、境界標そのものがないとうこともあります。これによって「境界問題が起こる」という可能性も大きくなってきます。

こういった事例で多いのが、境界標の代わり的な感覚で建てられているブロック製の塀です。ブロックやフェンスは、設置する方が自分所有の土地の内側に設置するのが一般的でしょう。しかし、中には、隣地側にはみ出しているケースもあります。後からトラブルになる可能性も大きいため、購入時にはこういった事柄を曖昧にしないことが大事です。

土地を売買する場合、こうした土地のトラブルのもとになるリスクのあるものは、売主や不動産業者、さらには隣地の方が立ち会いのもと確認することが大切です。

土地購入後建築時にトラブルになってしまた場合には、こちらに相談することも可能です。

日本土地家屋調査士会連合会 ADR境界問題相談センター

https://www.chosashi.or.jp/consulting/adr/

隣地からどれだけ離して建築すべき?

境界のトラブルを避けるために境界のラインを確認することは大切です。そして、問題点が背景にありがちなのが隣地との境界から建物を建てる位置です。都市部の住宅街で見かけることが多いのは、建物と建物の間隔が狭いケースです。

数十センチ程度しか離れていないように見えることも多いですが、間隔に規定はないものでしょうか?

境界線からの距離

外壁を境界からどのくらい離して建築するかという規定については、複数あります。

民法234条

民法では「境界線から50cmの距離を保つ必要がある」と定められていて、これを守ることができなければ法律違反になってしまいます。しかし、一方で「異なる慣習があるときは、それに従う」とも記載されています。

建築基準法54条

都市計画の区域の種類で、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域と定められている区域では、「1mまたは1.5m後退しなければならない」とあります。

建築基準法65条

防火地域あるいは準防火地域内で、「耐火構造」の建物の場合は隣地境界線に接してもOKという規定があります。

住宅ローンの担保にするなら

上記のように、隣地との境界についての規定はいくつかあります。しかし、基本的に建築をする時にOKサインを出す「建築確認」は建築基準法に沿って考えられます。

そのため、地域の都市計画の用途地域によっても異なります。用途地域の確認をして低層住宅専用の区域であれば、政令で外壁をどのくらい離すかという後退距離が定められていることもあります。

境界から50cm未満の物件は違反?

狭い土地を分譲して売りに出すケースは都市部の分譲地でよく見られます。民法では50cm以上離すと規定されていますが、中には50cm未満の物件もあります。

前述のように民法の234条には、「異なる慣習があればそれに従う」とも書かれています。つまり、分譲地などで「そういった条件でお互いに納得している」ということならば、50cm未満であってもいいという考えになります。

すでに建築されている建売住宅であれば、それを納得した上で購入すればいいと考えられるのです。これらの事項は、売買契約の際に不動産会社が重要事項説明で詳しく話すべきことですが、納得の上に購入したとしても、境界線のトラブルは購入後に起こるケースもあります。

住宅ローンでは?

住宅ローン申請の際に確認される基準としては、建築基準法に沿って建物が建てられているかというポイントです。基本的に建築確認済証が出ている段階ならば、法律的には問題がない物件なので担保として十分意味をなすでしょう。

マイホーム購入では、住宅ローンの担保としてということも重要ですが、今後住み続けることを考えるとお隣さんとの境界はとても大切です。法律的に問題がないとされている場合でも、境界からの距離が短いケースの住宅の場合は「屋根から雨水が隣地へ垂れる」「日が当たりにくい」などの問題が起こることもあります。

手放す時のことも考慮に

隣地とトラブルが起こりやすい建物の建て方をしている住宅は、家を手放す時に買い手が見つかりにくいため、住宅ローン申請時に担保物件として評価が下がる可能性もあります。

行き止まりの道路に接している土地

新しく分譲されたような住宅地は、交通量の多い道路から一歩奥まっていて、周辺の住民だけが利用するような道路がいくつもあります。そのような道路は、行き止まり道路になっているケースが多く、注意が必要なポイントもあります。

開発道路とは

そもそも宅地は道路に接していることが条件であると法で定められています。そのため宅地分譲する場合には、分譲地内の中をそれぞれの土地に面するように道路が造られます。建築基準法の中では、「42条1項2号道路」に分類される「開発道路」です。こういった開発道路は、最終的には工事終了後には公衆用道路として所有権が移転され、市町村の所有になることが一般的です。

一方、宅地分譲業者名義の所有のまま「私道」になっているというケースもあります。一般的に開発道路が公衆用道路になるためには、その道路が市町村管理の公道に接続していなければなりません。

公道とは「公に利用する道路」なので、行き止まりだと公共的に誰でも利用できる道路とは考えられません。そのため、分譲地内の中でも市道に接続していない道路は、「私道」のまま所有者が管理をしてこともあります。

市町村が所有者となっている「公衆用道路」は、特に問題なく使用することができますが、所有者が市町村以外の場合、注意が必要です。

住宅に接面する道路は、単に「通行する」という以外に水道やガスなどの工事で掘削することが必要になることもあるでしょう。その際には、道路の所有者からの「使用承諾書」が必要になります。そのため、接する開発道路で所有者が分譲業者のままで、承諾書がないケースだと、住宅ローンの審査がおりない可能性も大きくなります。

開発道路に面している敷地の場合には、接面道路の所有者や使用許可等などに問題がないかをしっかりと確認しておきましょう。

行き止まり道路の評価

分譲地内の道路は、周辺の住民が通るために設置されている道路ですから、一番奥にある家は「行き止まり」という形になってしまいます。土地の評価としてみた時には「行き止まり」ということで減価はとても大きいです。

最も奥の敷地の場合、「車の出入りが大変」「間口が狭い」というデメリットも大きく、住宅ローンの際の担保評価が低くなってしまうことは避けられません。敷地に道路が接する必要があるとされている理由は、災害時の緊急車両の出入りや避難という部分が大きいので、行き止まりだとスムーズに大型車両が進入できず、救助活動に手間取るリスクが大きいと判断されます。

そのため、最も奥の敷地だけでなく「行き止まり道路に接している」住宅はすべて評価が下がってしまうのです。

また、前述のように自分に所有権がない私道に接している場合には、承諾書がなく自由に使用できないこともあり「利用がしにくい」流通性に欠ける物件と判断されます。住宅ローンでは「売りやすいかどうか」という流通性を重視して担保評価が行われるので、持ち分がない私道は評価が低くなってしまい、審査が通らない可能性が大きいでしょう。

一方、分譲地内の私道であっても「行き止まり」ではなく、公衆用道路へと通じる場合には評価がそれほど悪くありません。

まとめ

- 隣地との境界

- 接面する道路の所有関係

- 隣接道路が行き止まりか

マイホームを購入する時は、単に購入する敷地だけでなく上記のポイントがとても重要になります。

その内容によっては住宅ローンが通りにくい、期待する額の融資がしてもらえないという可能性もあります。購入検討時には、境界線や所有関係については曖昧なままにせず、しっかりと確認しておくべきポイントです。